한양도성과 인문학 산책

'시의 나라'를 찾아가다.

문촌수기

2018. 7. 31. 11:15

방학 첫날, 추사가 경계지은 '시의 나라', '시의 경지'인 '시경(詩境)'을 찾아 갔다.

천축고선생댁에 시의 나라를 새겼다니,

이 땅이 온전히 시의 천지인가?

시의 나라가 천축고선생댁인가?

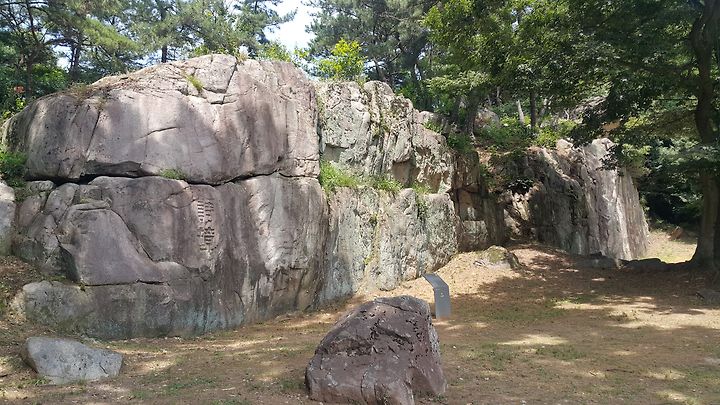

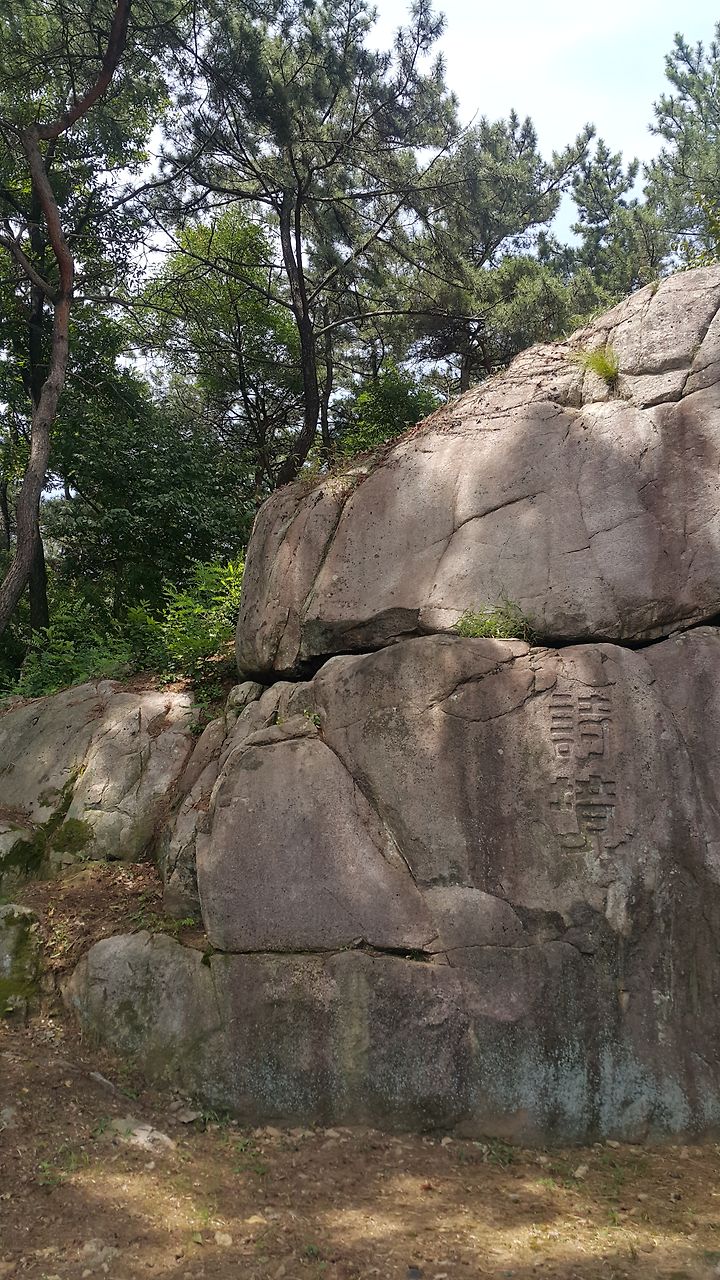

세월을 견디다 허물어질 듯 낡아버린 요사채 뒤로 새로 지은 대웅전이 있고 대웅전 뒤 뜰에 병풍같이 드리운 바위에 천축고선생댁과 시경이 새겨져 있다.

화암사 요사채ᆞ화암사 현판은 추사 증조부 김한신의 글씨이고,

추수루ᆞ원통보전 현판은 추사의 글씨이다.

'춘풍대아능용물ᆞ추수문장무염진' 대련에서 '秋水'를 갖고 왔다.

넉넉하고 바른 예서체로 천년 만년 마모되지 않을 만큼 바위에 음각하였다. 어떤 이는 옹방강에게서 선물받은 탁본글씨라고도 하나, 나는 추사의 글이라 여긴다. 추사의 정기가 서렸기에 손바닥을 대어본다. 어디에서 이렇게 추사를 친견하듯 체득할 수 있겠는가.

돌아나오는 길에 절룩거린다. 신발 밑창이 떨어지는 줄도 몰랐다. 신발 밑창을 들고 숲을 나온다. 머리 속에서 죽은 달마가 신발 한짝은 제 무덤에 둔 채 한 짝은 머리에 이고 고향 천축국으로 돌아가는 모습이 떠올려졌다.

중앙교육연수원 원격연수프로그램

<문ᆞ사ᆞ철 인문학 여행> 내용집필자로 보낸 원고 속 문제를 사족으로 붙인다.

문제>

아래 글은 제주도 유배길에 나선 김정희가 해남의 두륜산 어느 절에 잠시 들렀을 때의 일화이다. 이 절의 이름은?

ㅡㅡㅡㅡㅡ

대웅전에 걸린 당대의 명필 원교 이광사가 쓴 ‘대웅보전(大雄寶殿)’ 현판을 보고 초의 스님에게 “글씨를 안다는 사람이 어떻게 저런 것을 걸고 있는가?”라고 나무라며 스스로 ‘대웅보전’을 써주고서는 바꿔서 걸라고 했다. 붓을 잡은 김에 ‘무량수전(無量壽閣)’이라는 글을 하나 더 써주었다. 훗날 유배에서 풀려나 돌아오는 길에 다시 이곳에 들러 원교의 현판을 다시 걸라고 하였다. 세상 사람들은 그의 오만함이 유배지의 고난 속에서 원만한 인품으로 다듬어졌다고들 한다.

ㅡ ㅡㅡㅡ

1) 대흥사 2) 백련사

3) 수덕사 4) 화암사

추사는 만년에 서울 강남의 봉은사에 출가하여 스님이 되었다 한다. 이래저래 선생은 유불의 경계를 초탈하였다.

'시의 나라'에서는 경계가 없다.

제주 추사관에서

천 개의 붓을 몽당으로 닳게하고, 열 개의 벼루를 구멍을 내었던 그였지만 마지막 글은 힘과 인위를 모두 버린듯하다.

낙관으로 '71살 과천의 늙은이가 병중에 쓰다(七十一果病中作)'라 쓰고 붓을 놓았다.

사흘 뒤에 선생은 '말씀의 사찰, 시(詩)의 나라'를 떠나 무언적멸(無言寂滅)의 세계로 들어갔다.

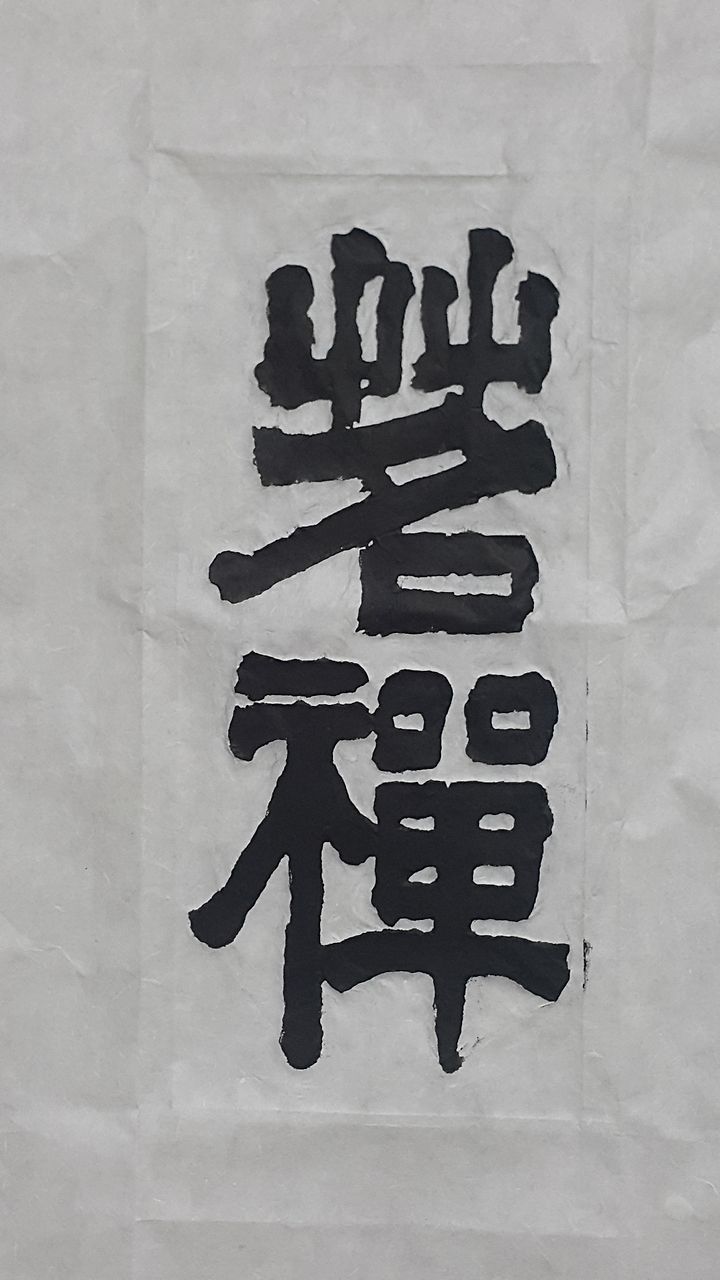

돌아와 탁본한 명선(茗禪)을 붙여놓고 차를 마시며 애써 선정(禪定)에 들어본다.

천축고선생댁에 시의 나라를 새겼다니,

이 땅이 온전히 시의 천지인가?

시의 나라가 천축고선생댁인가?

세월을 견디다 허물어질 듯 낡아버린 요사채 뒤로 새로 지은 대웅전이 있고 대웅전 뒤 뜰에 병풍같이 드리운 바위에 천축고선생댁과 시경이 새겨져 있다.

화암사 요사채ᆞ화암사 현판은 추사 증조부 김한신의 글씨이고,

추수루ᆞ원통보전 현판은 추사의 글씨이다.

'춘풍대아능용물ᆞ추수문장무염진' 대련에서 '秋水'를 갖고 왔다.

넉넉하고 바른 예서체로 천년 만년 마모되지 않을 만큼 바위에 음각하였다. 어떤 이는 옹방강에게서 선물받은 탁본글씨라고도 하나, 나는 추사의 글이라 여긴다. 추사의 정기가 서렸기에 손바닥을 대어본다. 어디에서 이렇게 추사를 친견하듯 체득할 수 있겠는가.

돌아나오는 길에 절룩거린다. 신발 밑창이 떨어지는 줄도 몰랐다. 신발 밑창을 들고 숲을 나온다. 머리 속에서 죽은 달마가 신발 한짝은 제 무덤에 둔 채 한 짝은 머리에 이고 고향 천축국으로 돌아가는 모습이 떠올려졌다.

중앙교육연수원 원격연수프로그램

<문ᆞ사ᆞ철 인문학 여행> 내용집필자로 보낸 원고 속 문제를 사족으로 붙인다.

문제>

아래 글은 제주도 유배길에 나선 김정희가 해남의 두륜산 어느 절에 잠시 들렀을 때의 일화이다. 이 절의 이름은?

ㅡㅡㅡㅡㅡ

대웅전에 걸린 당대의 명필 원교 이광사가 쓴 ‘대웅보전(大雄寶殿)’ 현판을 보고 초의 스님에게 “글씨를 안다는 사람이 어떻게 저런 것을 걸고 있는가?”라고 나무라며 스스로 ‘대웅보전’을 써주고서는 바꿔서 걸라고 했다. 붓을 잡은 김에 ‘무량수전(無量壽閣)’이라는 글을 하나 더 써주었다. 훗날 유배에서 풀려나 돌아오는 길에 다시 이곳에 들러 원교의 현판을 다시 걸라고 하였다. 세상 사람들은 그의 오만함이 유배지의 고난 속에서 원만한 인품으로 다듬어졌다고들 한다.

ㅡ ㅡㅡㅡ

1) 대흥사 2) 백련사

3) 수덕사 4) 화암사

추사는 만년에 서울 강남의 봉은사에 출가하여 스님이 되었다 한다. 이래저래 선생은 유불의 경계를 초탈하였다.

'시의 나라'에서는 경계가 없다.

제주 추사관에서

천 개의 붓을 몽당으로 닳게하고, 열 개의 벼루를 구멍을 내었던 그였지만 마지막 글은 힘과 인위를 모두 버린듯하다.

낙관으로 '71살 과천의 늙은이가 병중에 쓰다(七十一果病中作)'라 쓰고 붓을 놓았다.

사흘 뒤에 선생은 '말씀의 사찰, 시(詩)의 나라'를 떠나 무언적멸(無言寂滅)의 세계로 들어갔다.

돌아와 탁본한 명선(茗禪)을 붙여놓고 차를 마시며 애써 선정(禪定)에 들어본다.