1701 가는 세월

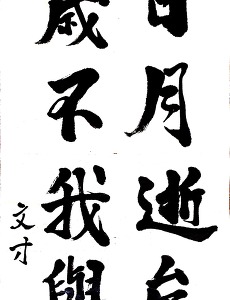

가는 세월, 그 누구가 막을 수가 있겠나? 젊었을 적에 늙은 이 같이 시를 읊고 노래도 했었다. "日月逝矣 歲不我延" (일월서의 세불아연). 이 말도 익히 들었지만 지나간 뒤에야 소중했다는 것을 알게 된다. 어려서는 공부할 때를 놓치고, 젊어서는 사랑할 때를 놓치고, 늙어감에 효도할 때를 놓쳤다. 시계는 돌고 돌아서 다시오는 데 시간은 멈춤도 없이 돌아옴도 없이 앞으로만 흘러 가는 구나. 세월은 막을 수 없고 늙어감도 막을 수 없지만, 하기에 따라 더디 가게 할 수는 있겠다. 1701. 陽貨欲見孔子, 孔子不見, 歸孔子豚. 孔子時其亡也, 而往拜之. 遇諸塗. 謂孔子曰: “來! 予與爾言.” 曰: “懷其寶而迷其邦, 可謂仁乎?” 曰: “不可. 好從事而亟失時, 可謂知乎?” 曰: “不可. .” 日月逝矣, 歲不我與 孔..

2022. 3. 15.

1701 가는 세월

가는 세월, 그 누구가 막을 수가 있겠나? 젊었을 적에 늙은 이 같이 시를 읊고 노래도 했었다. "日月逝矣 歲不我延" (일월서의 세불아연). 이 말도 익히 들었지만 지나간 뒤에야 소중했다는 것을 알게 된다. 어려서는 공부할 때를 놓치고, 젊어서는 사랑할 때를 놓치고, 늙어감에 효도할 때를 놓쳤다. 시계는 돌고 돌아서 다시오는 데 시간은 멈춤도 없이 돌아옴도 없이 앞으로만 흘러 가는 구나. 세월은 막을 수 없고 늙어감도 막을 수 없지만, 하기에 따라 더디 가게 할 수는 있겠다. 1701. 陽貨欲見孔子, 孔子不見, 歸孔子豚. 孔子時其亡也, 而往拜之. 遇諸塗. 謂孔子曰: “來! 予與爾言.” 曰: “懷其寶而迷其邦, 可謂仁乎?” 曰: “不可. 好從事而亟失時, 可謂知乎?” 曰: “不可. .” 日月逝矣, 歲不我與 孔..

2022. 3. 15.

<논어> 속에서 學(배움)

논어에서의 학(學)을 검색하니, 64회 나온다. 언제 다 배워 제대로 살 수 있을까? 물어보지만, 산다는 것 그 자체자 배운다는 것이다. 살아가는 것은 문제 해결의 과정이며, 배운다는 것은 문제의 답을 찾아가는 것. 그래서 공자님께 배움(學)을 묻고 들어본다. 틈틈이 한 구절씩 묻고 들은 말씀을 적어보고자 한다. 01‧01 子曰: “學而時習之, 不亦說乎? 有朋自遠方來, 不亦樂乎? 人不知, 而不慍, 不亦君子乎?” 01‧06 子曰: “弟子, 立則孝, 出則悌, 謹而信, 汎愛衆, 而親仁. 行有餘力, 則以學文.” ~ 배움도 좋지만, 먼저 삶의 도리 실천 01‧07 子夏曰: “賢賢易色; 事父母, 能竭其力; 事君, 能致其身; 與朋友交, 言而有信. 雖曰未學, 吾必謂之學矣.” ~ 배움과 실천 01‧08 子曰: “君子不重..

2022. 2. 7.

논어 속의 독서 - 선진편 1125

속의 독서(讀書) 子路曰: “有民人焉, 有社禝焉, 何必讀書, 然後爲學?” (자로왈 유민인언, 유사직언, 하필독서, 연후위학) 子曰: “是故惡夫佞者.” (자왈, 시고오부녕자) - 선진편 11‧25 자로가 말하였다. “인민이 있고, 사직이 있으니, 하필 책을 읽은 뒤에야 학문을 하겠습니까?” 공자께서 말씀하셨다. “(내가) 이 때문에 (너 같이) 말재주 있는 자를 미워하는 것이다.” - (공자의 제자인) 자로가 자고(자질은 아름다우나 배움이 아직 부족한)로 하여금 자신의 작은 마을을 다스리게 하였습니다. 그러자 공자께서 말씀하시길, “남의 자식(자고)을 해치는구나.”라고 하였습니다. 이에 자로는 ‘백성 다스리고 귀신 섬김이 모두 학문하는 것이니, 굳이 책읽기로 공부할 필요가 있습니까?’라고 반문하였답니다. ..

2022. 1. 31.

1611 선을 보면 미친 듯 해야 한다.

"선을 보고는 미치지 못할 듯이 하라(見善如不及)"는 말씀을 "선을 보면 미친 듯 해야 한다(見善就狂)" 라고 고쳐서 읽어본다. 이 비슷한 말 에서 읽었다. 군자는 성인의 말씀을 두려워 한다는 것이 바로 이 말씀이다. *1)"선을 보거든 갈증난 것 같이 하고, 악을 듣거든 귀머거리와 같이하라.” *2)"선을 행하는 자에게는 하늘이 복으로써 갚아주고, 선하지 못한 자에게는 하늘이 이를 화로써 갚느니라.” 16‧11 孔子曰: “見善如不及, 見不善如探湯. 吾見其人矣, 吾聞其語矣. 隱居以求其志, 行義以達其道. 吾聞其語矣, 未見其人也.” (공자왈: “견선여불급, 견불선여탐탕. 오견기인의, 오문기어의. 은거이구기지, 행의이달기도. 오문기어의, 미견기인야.”) 공자께서 말씀하셨다. "선을 보고는 미치지 못할 듯이 하..

2021. 12. 31.

1611 선을 보면 미친 듯 해야 한다.

"선을 보고는 미치지 못할 듯이 하라(見善如不及)"는 말씀을 "선을 보면 미친 듯 해야 한다(見善就狂)" 라고 고쳐서 읽어본다. 이 비슷한 말 에서 읽었다. 군자는 성인의 말씀을 두려워 한다는 것이 바로 이 말씀이다. *1)"선을 보거든 갈증난 것 같이 하고, 악을 듣거든 귀머거리와 같이하라.” *2)"선을 행하는 자에게는 하늘이 복으로써 갚아주고, 선하지 못한 자에게는 하늘이 이를 화로써 갚느니라.” 16‧11 孔子曰: “見善如不及, 見不善如探湯. 吾見其人矣, 吾聞其語矣. 隱居以求其志, 行義以達其道. 吾聞其語矣, 未見其人也.” (공자왈: “견선여불급, 견불선여탐탕. 오견기인의, 오문기어의. 은거이구기지, 행의이달기도. 오문기어의, 미견기인야.”) 공자께서 말씀하셨다. "선을 보고는 미치지 못할 듯이 하..

2021. 12. 31.