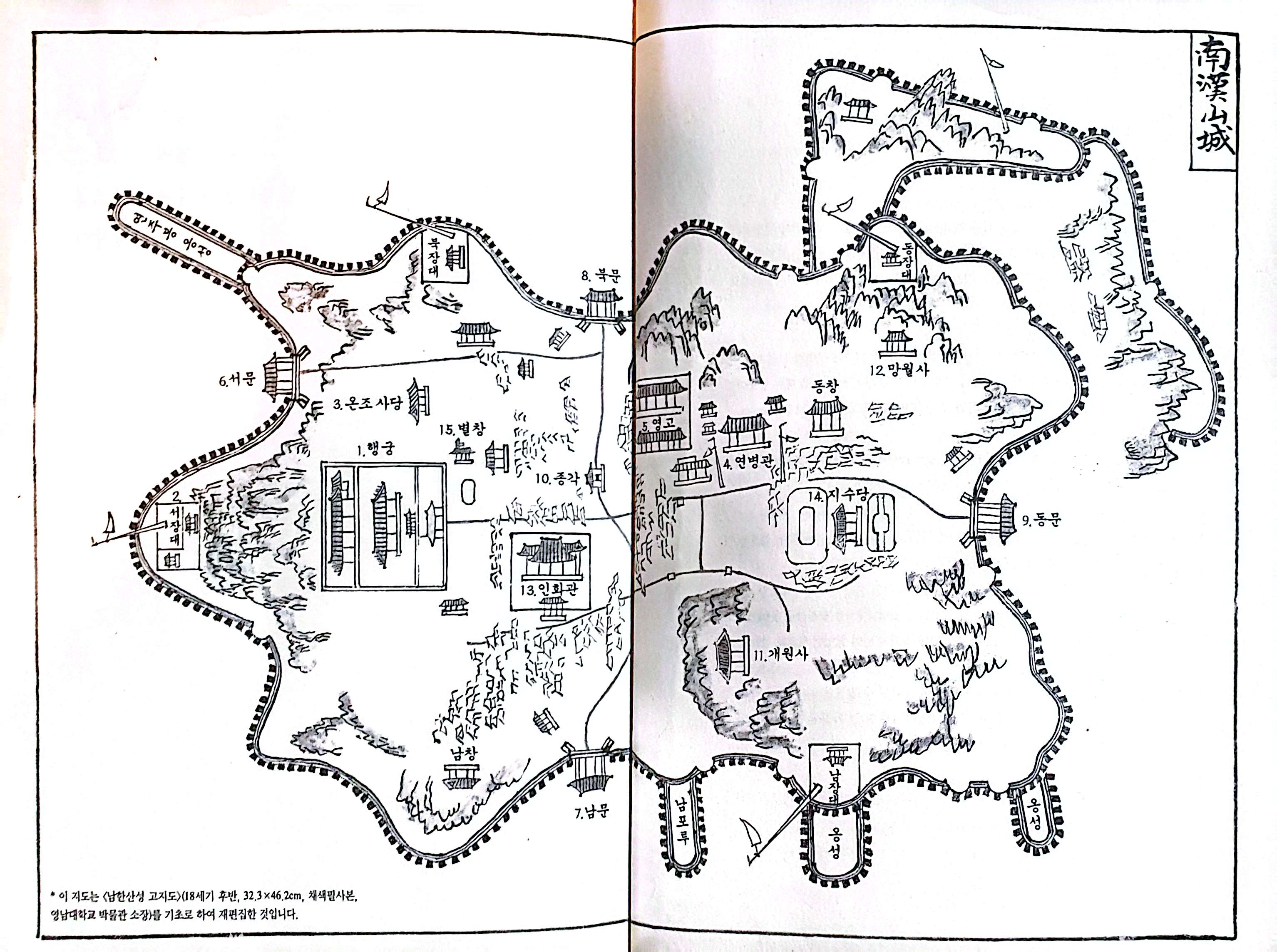

병자호란을 그린 김훈의 장편소설 <남한산성> 때의 고지도(18세기 후반)와 지금의 남한산성 탐방 안내도를 비교해본다.

남한산성 지도 설명

ㅡ 김훈의 소설, <남한산성>에서

1 행궁 > 인조 2년(1624) 남한산성을 쌓을 때 현재 위치에 건립했다. 경내에는 내행전(상 권)과 외행전(하궐)이 있다. 동서로 세 구역으로 나뉘며 문이 세 개로, 규모는 작아도 조선의 정궁ㆍ正宮인 경복궁의 법식을 따랐다. 평상시에는 광주 지방관의 집무실로 사용하였고, 전란 때는 임금과 조정의 피난처이자 항쟁의 지휘부가 되었다.

2 서장대 > 남한산성의 주봉인 청량산 정상에 있는 수어사의 지휘본부이며 관측소다. 성 안의 전·후·좌·우·중의 다섯 군영이 수어청에 딸려 있었다. 처음 지을 때는 단층이었으나, 영조 27년(1751)에 이층으로 증축하고 수어장대ㆍ守禦將臺로 이름을 바꾸었다.

3 온조 사당 > 백제 시조인 온조왕의 사당으로, 정조 19년(1795)에 사액ㆍ賜額하여 숭렬전ㆍ崇烈殿이라고 부른다. 온조의 도읍지가 남한산성 일대라는 학설이 있다.

4 연병관 > 군사 훈련 시설, 정조 19년(1795)에 '연무관'으로 이름을 바꾸었다. 정조는 여주 영릉에 참배하러 갈 때 이곳에 들러 군사를 사열하고 화력을 점검했다.

5 영고 > 산성 안에 건립한 많은 창고들 중에서 가장 컸다. 곡식을 보관하는 곳이 창ㆍ倉이고, 무기를 보관하는 곳이 고ㆍ庫다. 영고는 1900년대 초까지 남아 있었던 것으로 전한다.

6 서문 > 산성의 서쪽 사면은 경사가 가팔라 우마차가 다닐 수 없지만 송파, 거여, 마천, 광진 방면으로 가는 가장 빠른 길이다. 인조 15년(1637) 1월 30일 아침에 임금과 세자와 신료들은 서문으로 나와서 삼전도 청진에 투항했다.

7 남문 > 산성의 정문이다. 정조 3년(1779) 성곽을 개축하면서 '지화문ㆍ至和門'으로 이름을 바꾸었다. 인조는 남문으로 성 안에 들어왔다.

8 북문 > 갇힌 성 안에서 김류가 지휘하는 정예병 삼백여 명이 부문을 열고 나가 싸웠다. 조선군이 성 문을 열고 나가서 싸운 유일한 전투다. 김류의 군사는 전멸했다. 최대의 전부 이자 최대의 참패였다.

9 동문 > 인조 15년(1637) 1월 18일 청병이 동문에 몰려와서 "투항하든지 나와서 싸우든지 결판을 내자."며 협박했다. 조정은 응답하지 않았다. 한말에는 천주교인들이 동문 밖에서 처형되었다.

10 종각 > 지금의 산성 로터리에 종이 매달려 있어 시간을 알렸다. 이곳은 산성 안 교통과 도로의 중심지로, 동·서·남·북의 네 문과 행궁으로 올라가는 교차점이다. 지금도 산성 안 원로 주민들은 이 로터리를 '종로'라고 부른다. 좋은 없어지고 표지석이 세워졌다.

11 개원사 > 남한산성을 쌓을 때 일하러 온 팔도의 승병들을 총괄 지휘하던 본부로, 병자호란 때는 승군의 사령부였다. 포위된 임금은 선친인 원종ㆍ元宗의 영정을 이 절에 안치하고 제사를 모셨으나, 며칠 뒤 땔감이 모자라자 절의 행랑을 헐어서 불을 땠다.

12 망월사 > 산성을 쌓기 전에 창건한 사찰로, 성 안의 아홉 군데 사찰 가운데 가장 오래된 절이다. 그 뒷산인 망월봉에 청군의 포대가 설치되었다.

13 인화관 > 행궁에 딸린 객사 건물로, 서울에서 내려오는 관리나 외국 사신이 묵었다. 1900년대 초에 이미 무너졌고, 지금은 그 자리에 식당이 있다.

14 지수당 > 동문 안쪽의 연못으로, 고관들의 낚시터였다. 서쪽에서 동쪽으로 흐르는 개울 물을 가두고 정자를 지었다.

15 별창 > 행궁에서 쓰는 물자를 따로 보관하던 창고로, 지금은 터만 남았다.

그 밖에 성 안에는 지방 관아, 대장간, 술도가, 포도청, 사형장, 장터, 우시장, 방앗간, 활 터, 서낭당, 굿당, 매염처(소금을 묻어 두던 곳), 매탄처(숯을 묻어 두던 곳), 빙고(얼음 창고)가 갖추어져, 남한산성은 자족한 마음을 이루었다.

김훈의 소설 <남한산성>에서,

서문과 삼전도, 정축하성

흙냄새

임금은 새벽에 성을 나섰다. 신료와 호행의 대열이 행궁 마당에 도열해 있었다. 어두워서 신료들의 얼굴은 보이지 않았다. 임금이 내행전에서 마당으로 내려섰다. 임금은 대열 가운데를 지나서 행궁 대문으로 나갔다. 임금의 걸음은 빨랐다. 신료와 호행들이 뒤를 따르며 대열을 이루었다.

대열은 행궁을 나와 서문으로 올라갔다. 임금과 세자는 말을 탔고, 신료들은 걸었다. 안개가 자욱했다. 성벽이 안개 속으로 사라지고 성 밖의 계곡과 들판도 보이지 않았다.

성 안에 남는 사대부와 궁녀들이 서문 앞에 모여 통곡하며 절했다. 임금은 돌아보지 않았다. 서문은 홍예가 낮았다. 말을 타고 홍예 밑을 지날 때 임금은 허리를 숙였다. 서문 밖은 내리막 경사가 가팔랐다. 말이 앞쪽으로 고꾸라질 듯이 비틀거렸다. 말은 힝힝거리며 나아가지 않았다. 임금은 말에서 내려 걸었다.

임금은 내리막 산길의 중턱 쯤에서 걸음을 멈추고 땅바닥에 앉아 쉬었다. 강의 먼 하류 쪽부터 날이 밝아 왔다. 빛들이 강물 위에 실려서 상류 쪽으로 퍼져갔다. 안개가 걷히고, 물러서는 어둠의 밑바닥에서 거여·마천의 넓은 들판이 드러났다. 임금은 오랫동안 밝아오는 강과 들을 바라보았다. 강과 들은 처음 보는 산천처럼 새롭고 낯설었다. 멀리 삼전도 쪽에서 청의 기병들이 말을 몰아 달려왔다. 기병 대열 뒤로 먼지가 일었다. 청의 기병들이 임금과 세자를 둘러쌌다. 청병들이 임금을 호마 위에 태웠다. 청병에 둘러싸인 임금의 대열은 다시 삼전도를 향해 들길을 건너갔다.

칸은 구층 단 위에서 기다렸다. 황색 일산이 강바람에 펄럭였다. 칸은 남향으로 앉아서 기다리고 있었다.

강화도에서 끌려온 빈궁과 대군과 사녀들이 칠층 단 서쪽에 꿇어앉았고, 구층 단으로 오르는 계단 양쪽에 청의 왕자와 군장들이 깃발을 세우고 도열했다. 철갑무사들이 방진方陣으로 단을 외호했고, 꽃단장에 머리를 틀어 올린 조선 기녀 이 백 명이 단 아래서 악기를 펼쳤다.

ㅡㅡㅡㅡㅡ

망월봉 ....

ㅡ 김훈의 <남한산성>에서...

(天時는 물론, 地利도 놓쳤으니...어찌 벗어날 길이 있었을까?)

망월봉은 성의 외곽 봉우리들 중에서도 낮은 봉우리였다.

야트막한 흙무더기에 불과했으나 성벽에서 가까웠고 시야가 열려 있었다. 꼭대기에서 보면 시야를 가리는 장애물이 없어 성 안이 환히 내려다보였고, 서장대 아래쪽으로 들어선 조선 행궁이며 삼거리 쪽 관아가 장거리 화포의 사정거리 안에 있었다. 용골대가 삼전도 본진에 도착한 직후 남한산성 외곽을 정찰하며 눈여겨 보아 둔 봉우리였다. 길을 닦을 때 용골대는 조선 군병의 격렬한 저항 공격을 예상해서 매복병 이천을 배치했으나, 조선군의 저항은 없었다. 망월봉을 차지하면 보병을 부려서 성벽을 타 넘지 않더라도 성 밖에서 화포만으로 성의 핵심부를 부술 수 있었다. 표적이 명료했고 장애물이 없어서 조준이 흔들리지 않을 것이었다. 또 꼭대기에 닿는 길이 가팔라서 일단 고지를 선점하고 목책이나 토성을 쌓으면 아래쪽에서 공격해 올라오기가 쉽지 않았다. 이 작고 보배로운 고지를 내버리듯 넘겨주는 조선군을 용골대는 이해 할 수 없었다. 도로 공사가 진행되는 보름 동안에도 조선의 성 쪽에서는 아무런 소리도 들리지 않았고, 성문 밖으로 나 오는 군사도 없었다. 용골대는 그 적막이 오히려 두려워서 성 밖 동남쪽 산협 일대에 병력을 증강시켰으나, 끝내 아무런 교전도 없었다.