부천으로 이사 온 지 2년.

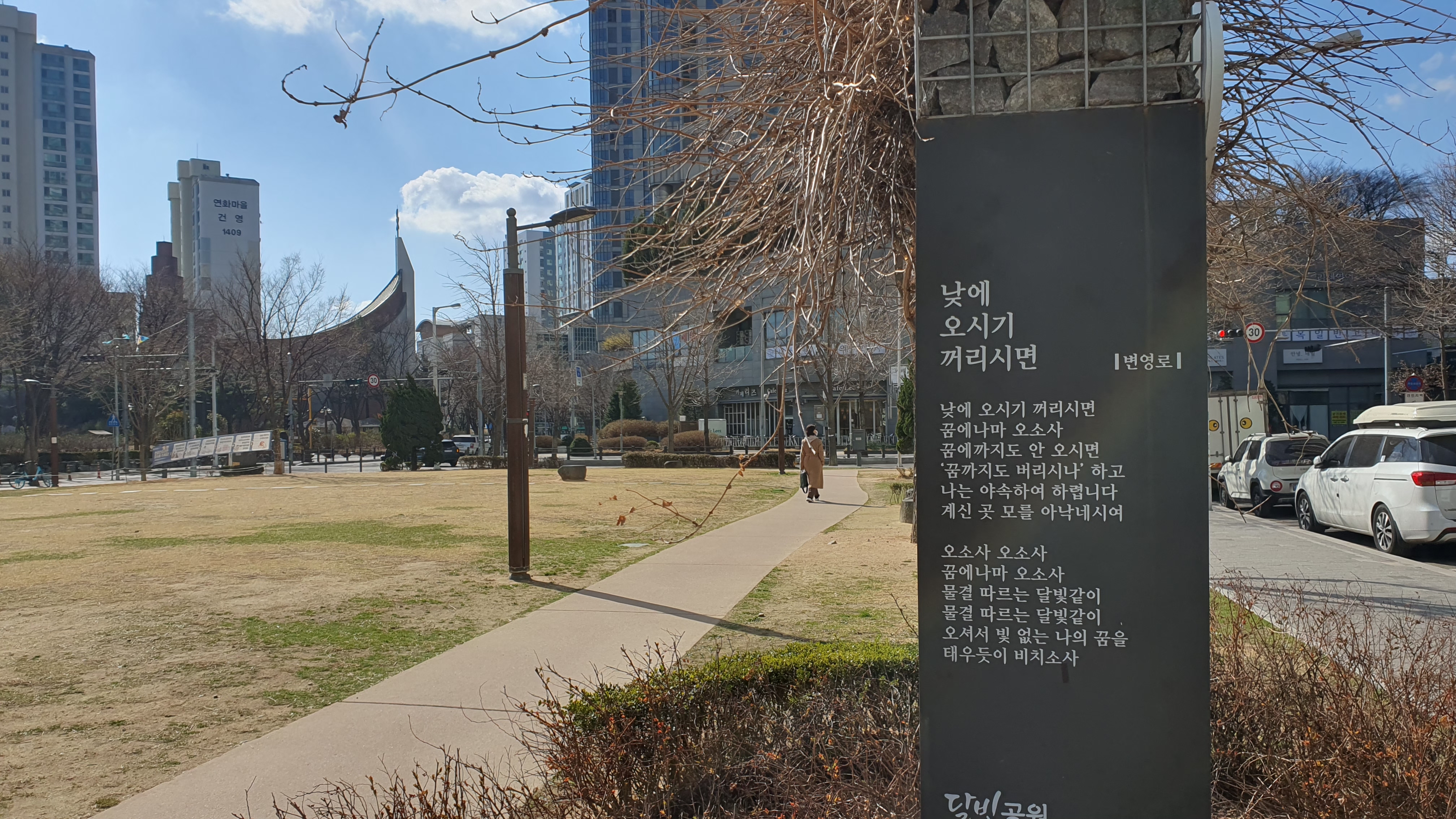

성당가는 길, 노아의 방주 뱃머리를 닮은 성당 가까이 작은 공원에서 변영로 시인의 시를 읽었다.

겨울이 끝나 봄이 온 줄 알았더니 봄같잖은 날이 이어졌다. 그저깨 내린 비에 영남 지역의 산불이 꺼져간다. 비와 시가 내 눈에 들어오니, 봄이 온 것을 느꼈다.

변영로와 부천이 무슨 관계가 있을까?

변영로가 태어난 곳은 서울이지만 부천에서 어린 시절을 보냈다. 변영로의 호 수주(樹州)는 고려시대 부천의 이름으로, 조상이 살아 온 고향의 옛 이름을 호로 삼은 것이다. 경기도 부천시 고강동의 변씨 문중 선산에 변영로와 형제들, 부모와 조부모의 묘가 있다.

[출처] 한국학중앙연구원 - 향토문화전자대전

ㅡ 부천 중동, 달빛공원에서

중2동 성당이 달빛공원과 벌막공원 너머에 보인다

<낮에 오시기 꺼리시면>

낮에 오시기 꺼리시면

꿈에나마 오소사

꿈에까지도 안 오시면

꿈까지도 버리시나 하고

나는 야속하여 하렵니다.

계신 곳 모를 아낙네시여

오소사 오소사 꿈에나마 오소사

물결 따르는 달빛같이

물결 따르는 달빛같이

오셔서 빛 없는 나의 꿈을 태우듯이 비치소사.

- 시집, 조선(朝鮮)의 마음, 1924

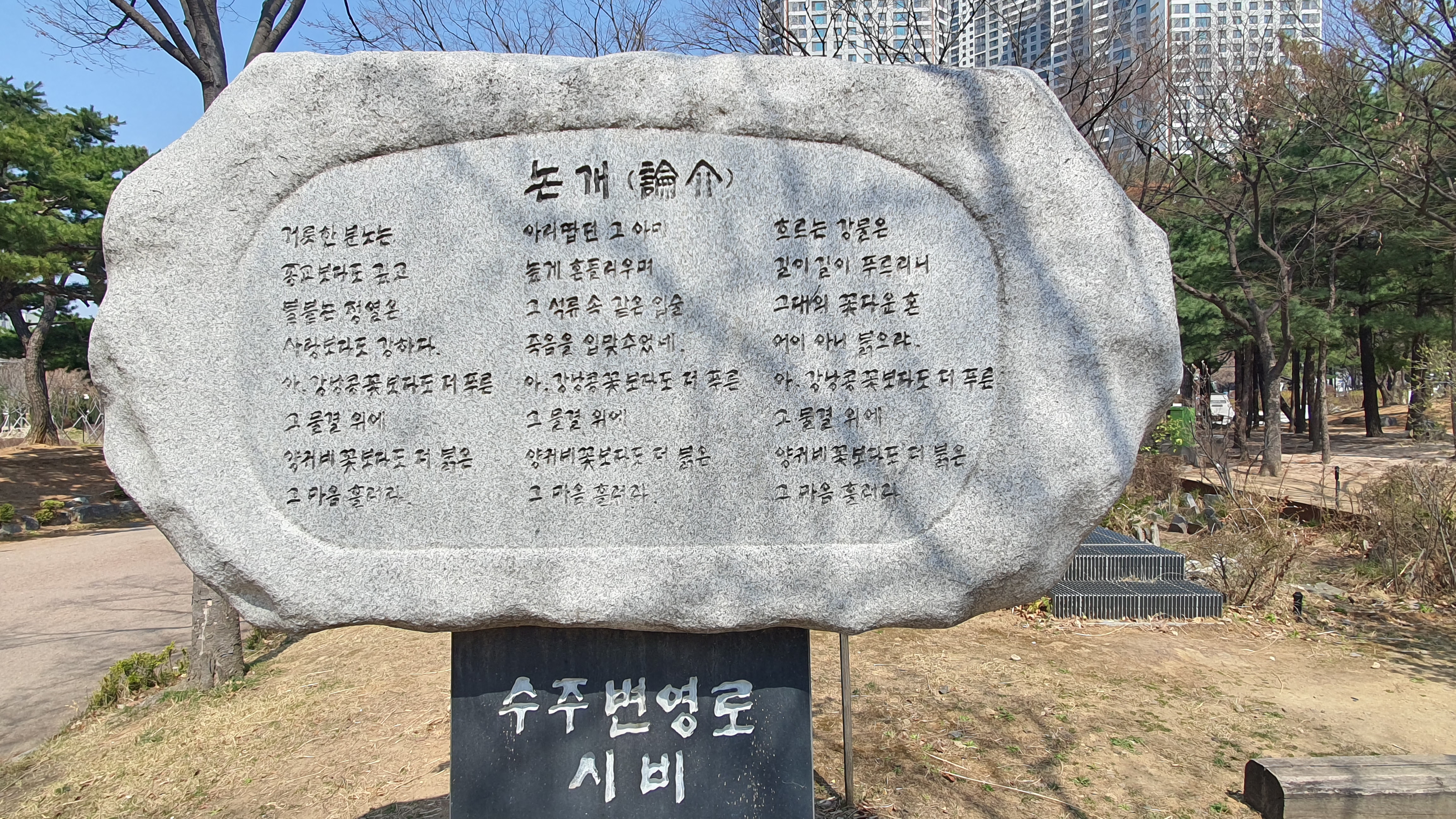

<논개>, 중앙공원에서

<논개>

거룩한 분노는

종교보다도 깊고

불붙는 정열은

사랑보다도 강하다

아! 강낭콩꽃보다도 더 푸른

그 물결 위에

양귀비꽃보다도 더 붉은

그 마음 흘러라.

아리땁던 그 아미(蛾眉)

높게 흔들리우며

그 석류 속 같은 입술

'죽음'을 입맞추었네!

아! 강낭콩꽃보다도 더 푸른

그 물결 위에

양귀비꽃보다도 더 붉은

그 마음 흘러라.

흐르는 강물은

길이길이 푸르리니

그대의 꽃다운 혼

어이 아니 붉으랴

아! 강낭콩꽃보다도 더 푸른

그 물결 위에

양귀비꽃보다도 더 붉은

그 마음 흘러라.

-<신생활>(1923)-

변영로의 수주문학관(경기도 부천시 오정구 고리울로8번길 77)은 부천에 있다. 부천은 그의 원적지이며 그가 묻힌 곳이다.

정의

일제강점기 「코스모스」, 「꿈많은 나에게」, 「나의 꿈은」 등을 저술한 시인. 영문학자.

접기/펼치기

개설

서울 출신. 아호는 수주(樹州). 변정상(卞鼎相)의 아들이며, 어머니는 진주 강씨(晉州姜氏)이다.

접기/펼치기

생애 및 활동사항

서울 재동·계동 보통학교를 거쳐 1910년 사립 중앙학교에 입학하였으나 1912년 체육교사와 마찰이 일어 자퇴하고 만주 안동현을 유람하다가 같은 해 평창 이씨(平昌李氏) 이흥순(李興順)과 결혼하였다. 1915년 조선중앙기독교청년회학교 영어반에 입학하여 3년 과정을 6개월 만에 마쳤다.

그 뒤 1931년 미국 캘리포니아주립 산호세대학에서 수학하였다. 조선중앙기독교청년회학교 및 중앙고등보통학교에서 영어교사를 지내기도 하였으며, 1919년에는 독립선언서를 영문으로 번역한 일도 있다. 1920년에 ‘폐허(廢墟)’, 1921년에는 ‘장미촌(薔薇村)’ 동인으로 참가하였으며, 『신민공론(新民公論)』 주필을 지내기도 하였다. 1923년에 이화여자전문학교 강사로 부임하였다.

1933년 동아일보기자, 1934년 『신가정(新家庭)』 주간을 지내다 광복 뒤 1946년에 성균관대학교 영문과 교수, 1950년에 해군사관학교 영어교관으로 부임하였다. 1953년에 대한공론사(大韓公論社) 이사장에 취임, 1955년에는 제27차 비엔나국제펜클럽대회에 한국대표로 참석한 바 있다. 그의 시작 활동은 1918년 『청춘(靑春)』에 영시 「코스모스(Cosmos)」를 발표하면서부터 시작되었는데 당시에는 천재시인이라는 찬사를 받기도 하였다.

그러나 본격적인 활동은 1921년 『폐허』 제2호에 평문 「메텔링크와 예이츠의 신비사상」, 『신천지(新天地)』에 논문 「종교의 오의(奧義)」, 시 「꿈많은 나에게」·「나의 꿈은」 등 5편을 발표하면서부터 전개되었다. 1922년에는 『신생활(新生活)』에 대표작 「논개」를 발표하기도 하였다. 그는 창작 활동 초기부터 과작(寡作 : 작품을 적게 제작함.)의 시인이었다.

『신생활』·『동명』·『개벽(開闢)』 등을 통하여 한 해에 5, 6편 정도를 발표하였을 뿐이다. 1924년에는 첫 시집 『조선의 마음』이 평문관(平文館)에서 간행되었는데 거기에는 「버러지도 싫다하올 이몸이」를 비롯한 28편의 시와 수상 8편이 수록되었다. 그러나 이 시화집은 내용이 불온하다 하여 발행과 동시에 곧 총독부에 의하여 압수되어 폐기처분된 바 있다.

그의 시작품들은 가락이 부드럽고 말씨가 정서적이어서 한때 시단의 주목을 받았으며, 작품 기저에는 민족혼을 일깨우고자 한 의도도 깔려 있었다. 그의 시세계는 크게 3기로 구분된다. 1기는 시집 『조선의 마음』이 발간되기까지인데, 민족시인으로서의 의식이 표출된 시기이다. 이 무렵의 대표작으로 「논개」를 들 수 있다.

2기는 그 뒤부터 광복까지의 시기로, 자신을 둘러싼 상황인식에서 오는 절망감 속에서도 선비적 절개와 지조를 고수하려는 태도가 잘 드러나 있다. 이 시기의 대표작으로 「실제(失題)」·「사벽송(四壁頌)」 등을 들 수 있다. 3기는 광복부터 죽기까지의 시기로 「돐은 되었건만」과 같이 민족의 앞날을 걱정하는 우국적 시를 주로 썼다.

시작 활동 이외에도 우리 문단에 영미문학(英美文學)을 소개하고 우리 작품을 영역하였으며, 남궁 벽(南宮璧)의 유고 일문시(日文詩)를 『신생활』에 소개하여 별로 알려지지 않은 시인의 위치를 확고하게 하는 등 시사(詩史)에 공헌한 바가 크다. 1948년에는 서울시문화상(문학부분)을 수상한 바 있다.

저서로 수필집 『명정사십년(酩酊四十年)』(1953)·『수주시문선(樹州詩文選)』(1959)·영문시집 『진달래동산(Grove of Azalea)』(1948) 및 1981년 유족들이 간행한 『수주변영로문선집(樹州卞榮魯文選集)』 등이 있다.