우리나라의 서원은 세계문화유산이다.

도산서원, 병산서원, 소수서원 등은 가본 적이 있지만, 대구 달성 도동서원은 처음이다.

서원은 조선 사회에 성리학이 정착하면서 사림세력이 지방에 설립한 사립 고등교육기관이다. 서원은 성리학을 연구하며 인재를 교육하는 강당이 있는 강학 공간, 존경하는 스승의 위패를 모시고 제향을 올리는 사당이 있는 제향 공간, 그리고 유생들이 시를 짓고 토론도 벌이며 휴식하고 교류하는 유식 공간으로 구성되었다. 주변의 자연경관과 조화를 이루며 인격을 갈고닦는 인성교육에 중심을 두었다.

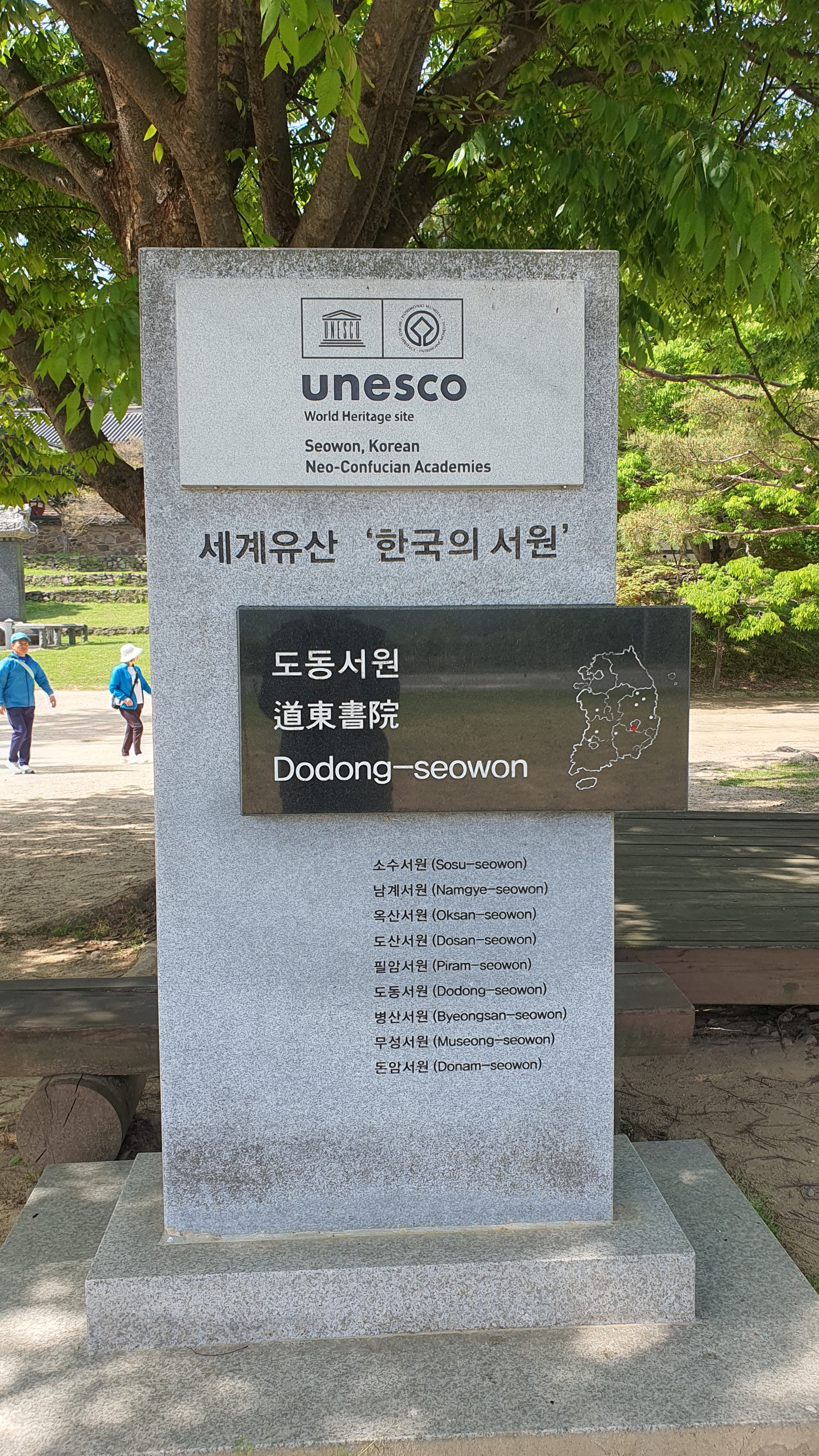

조선 시대 서원 중에서 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원의 9개 서원이 2019년 7월 제43차 유네스코 세계유산위원회에서 '한국의 서원'이란 이름으로 세계유산목록에 등재되었다. 이들은 한국 서원의 총체적인 특성을 보여 준다.

'한국의 서원'은 "문화적 전통, 또는 현존하거나 소멸된 문명과 관계되면서 독보적이거나 적어도 특출한 증거를 지니고 있는 것'이라는 세계유산 등재기준(ii)을 인정받아 세계유산이 되었다. 16세기 중반부터 17세기 중반에 걸쳐 건립된 이들 서원은 조선 시대 성리학이 교육과 사회 활동에 널리 퍼져 있었다는 명확한 증거이다. 또 이 서원들은 전국 각지의 지식인들이 제향을 올리고 강학을 하여 상리학 교육 체계를 만들고, 그것에 꼭 맞는 건물을 지어, 성리학 가치가 담긴 독특한 역사 전통을 만들어 가는 공간이었다.

ㅡㅡㅡ

1.성리학(性理學) : 중국 송나라 때 주희가 집대성한 유학의 한 파

2. 사림(士林) : 조선시대 성리학적 가치를 중시하던 지식인들

3. 유식(遊息)공간 : 자연 속에서 수행하고 하는 일을, 성리학을 배우는 과정의 하나로 보고, 자연과 더불어 수행할 수 있도록 조성한 공간

~~~~~~~

['한국의 서원'을 이루는 9개 서원]

■ 소수서원

1543년에 최초로 건립 건물, 공간의 기본 요소와 제향과 강학 관련 규정을 처음으로 수립하여 서원의 기준이 되었다.

■ 남계서원

1552년에 건립. 강학 공간의 뒤에 제향 공간을 배치하고 유식 공간까지 완벽하게 갖춘 전학후묘의 공간배치를 처음으로 보여주었다.

■ 옥산서원

1572년에 건립, 서원이 교육과 출판·장서의 중심 기구로 기능하게 된 것을 보여주며, 정문에 누마루 건축물을 처음으로 세운 서원이다.

■ 도산서원

1574년에 건립, 사회와 정치에 영향을 많이 미친 서원으로, 서원이 학문과 학파의 중심으로 변화하는 과정을 보여준다.

■ 필암서원

1590년에 건립, 호남지역의 평탄한 지형에 맞추어 강당과 기숙사가 사당을 바라보도록 건물을 배치하여 예의를 표했다.

■ 도동서원

1605년에 건립, 자연과 조화를 이룬 서원의 특징을 대표한다. 비탈진 지형을 이용해서 낙동강을 바라보게 건물을 세운 건축 배치가 탁월하다.

■ 병산서원

1613년에 건립, 만대루는 서원 누마루 건축 형태의 탁월한 사례이며, 서원의 역할이 교육기관에서 여론 수렴지로 확대되었음을 보여준다.

■ 무성서원

1615년에 건립. 지역의 학문 부흥과 성리학 전파에 힘쓴 서원이다. 향약의 바탕이 되었으며 20세기 초 항일 의병의 근거지가 되었다.

■ 돈암서원

1634년에 건립, 성리학의 실천 이론인 예학 논의의 산실이며, 예학을 건축으로 표현한 강학당인 용도당이 탁월하다.

[자연과 조화를 이룬 도동 서원]

도동서원은 1605년(선조38) 지방 유림에서 한훤당 김굉필선생을 추모하기 위하여 세운 서원으로 조선중기 전학후묘(前學後廟)의 전형적 배치형식과 강당과 사당의 공포양식 및 담장 구성수법 등에서 건축적 특성을 보여주고 있다.

강당·사당과 이에 딸린 담장은 보물 지정되어 있으며, 서원 전면에 위치한 신도비, 은행나무 등을 포함한 서원 전역을 국가지정문화유산(사적)으로 지정하여 보존·관리하고 있다.

※도동서원 → 달성 도동서원(2011.07.28 고시)

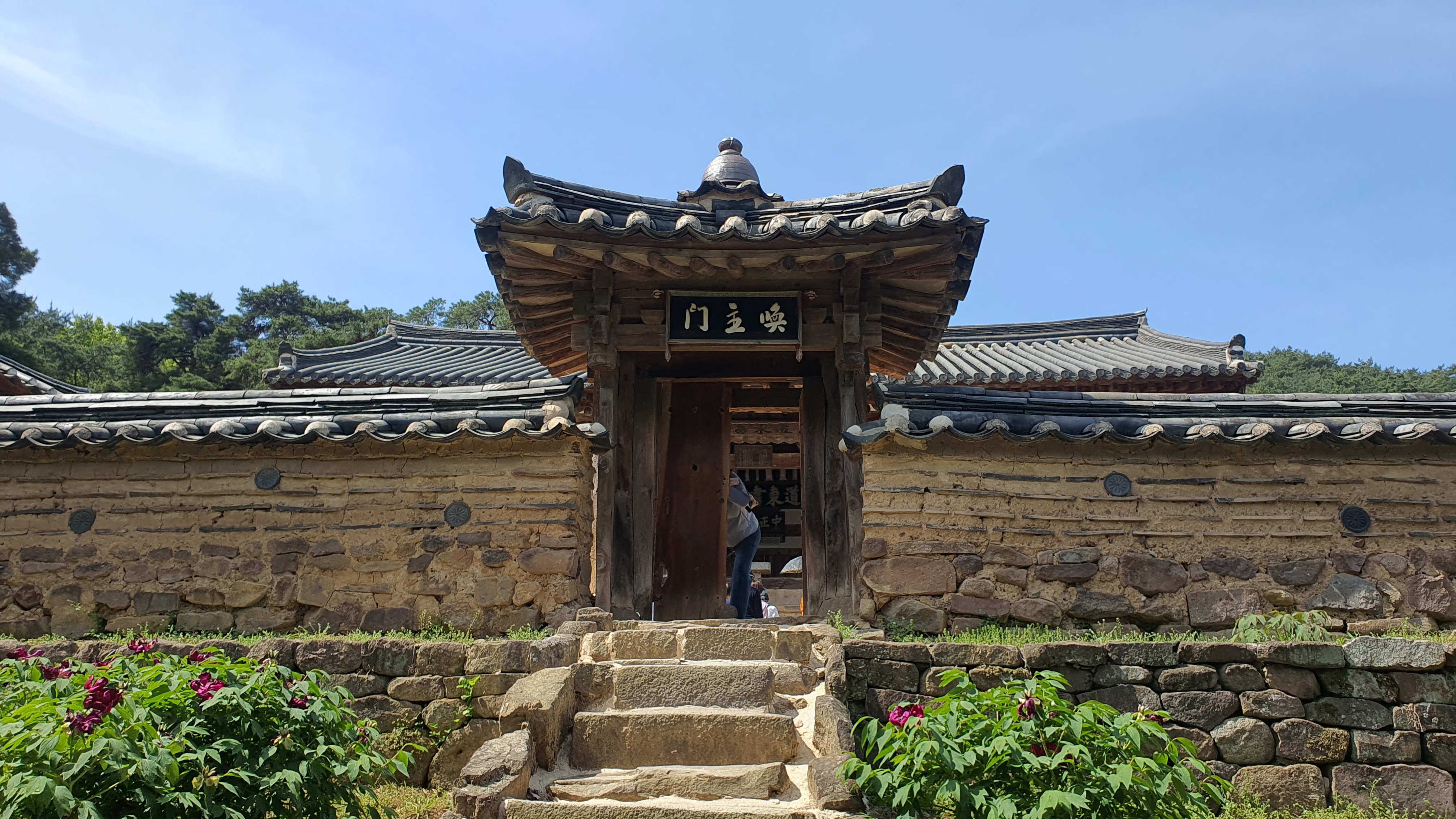

'주인을 부르는' 환주문은 경건하고 겸손된 자세로 들어오라고 낮고 좁다.

문지방에 연꽃봉오리 모양의 돌을 두었다. 돌부리에 발이 걸릴까 싶어서 자연스럽게 고개를 숙이게 된다.

도동서원 소박한 멋의 진수는 중정당 기단이다. 크기와 색깔, 모양이 제각각인 돌을 쌓아 올린 솜씨가 예사롭지 않다. 전국의 제자들이 스승을 추모하기 위해 저마다 마음에 드는 돌을 가져온 것이라 한다. 페루에 잉카제국의 12각 돌이 유명하다는데, 중정당 기단에도 12각 돌이 있다. 4각에서 12각까지 틈새 없이 쌓은 모양이 조각보처럼 곱다.

○ 도산서원과 서원의 기본구조

https://munchon.tistory.com/m/1197

도동서원, 민족문화 대백과 사전에서.

대구광역시 달성군 구지면에 있는 조선후기 에 창건된 도동서원의 경내에 위치한 서원건물.

개설

1963년 보물로 지정되었다. 도동서원은 1605년(선조 38) 지방 유림에서 조선 전기의 성리학자였던 한훤당(寒暄堂) 김굉필(金宏弼)을 추모하기 위하여 세운 서원이다. 중정당은 서원의 주요 기능 중 하나인 강학을 하는 강당(講堂) 건물이며 강당의 후면에는 사당(祠堂)이 있다.

내용

도동서원은 1607년(선조 40)에 왕이 직접 쓴 ‘도동서원(道東書院)’ 현판을 하사받아 사액서원이 되었다. 1871년(고종 8)의 서원철폐령의 대상에서 제외된 47개 서원 가운데 하나이며, 경사진 대지 위에 북동향하여 있다.

팔작지붕을 한 2층 누각인 수월루(水月樓)를 지나 돌계단을 오르면 맞담 사이로 난 사주문(四柱門)인 환주문(喚主門)이 있다. 이 문을 들어서면 강학 공간(講學空間)이 나타나는데, 마당의 건너편에 강당인 중정당(中正堂)이 있고 마당의 좌우에는 동재인 거인재(居仁齋)와 서재인 거의재(居義齋)를 두었다.

강당인 중정당의 기단은 다른 건물에서 쉽게 볼 수 없는 매우 특이한 모습을 하고 있다. 전면의 기단은 크고 작은 방형의 다듬은 돌들을 줄 맞추지 않고 흐트러지게 쌓은 후, 운두가 낮은 장대석을 다듬어 갑석을 얹었다. 기단의 정면에는 좌우에 2개의 석계를 두어 강당에 오르게 하였으며, 기단의 안측 끝 부분에는 갑석 밑에 용두(龍頭)를 1개씩 빼내었다.

평면은 가운데 3칸을 대청으로 꾸미고 대청의 좌우에는 온돌방을 둔 중당협실형인데, 온돌방의 전면에는 반 칸 규모의 퇴칸을 두었다. 좌우 온돌방의 전면에는 머름 위에 문얼굴을 조그맣게 내어 분합의 띠살무늬 덧창을 달고 안쪽에는 미닫이문을 달았다. 뒷벽 3칸에는 바라지창을 설치하였다.

가구는 5량가의 구조이며 대청의 천장은 연등이다. 공포는 외일출목이 있는 주심포계 건물로 외출목의 행공첨차를 받치는 소로는 연꽃봉우리 모양이며, 창방의 중심에는 화반을 하나씩 받쳤다.

사당은 강당 뒤의 경사진 언덕 위에 자리잡고 있으며, 김굉필의 신주를 모시고 있다. 돌층계를 오르면 사당의 출입문인 3칸 규모의 삼문이 나타나고, 삼문을 들어서면 사당이 있다. 사당은 전면에 퇴칸이 없는 3칸 규모의 맞배지붕이며, 내부는 통칸으로 처리되었다. 전면에는 각 칸마다 2짝 당판문을 설치하였다.

기단은 판석을 나란히 세운 후 운두가 얇은 갑석을 얹었으며, 기단의 정면에는 석계를 2곳에 두어 사당으로 오르게 하였다.

기둥은 민흘림의 원기둥이 사용되었는데, 기둥 위에는 주두를 놓고 첨차와 소로로 공포를 짜 주심도리 밑의 장혀를 받치게 하였으며, 외일출목에서는 초각된 헛첨차로 행공첨차를 받치고 이들이 외목도리를 받는 익공식에 가까운 주심포식 건축이다.

일곽을 이룬 맞담은 산석으로 쌓은 후 그 위에 흙과 기와를 사용하여 담장을 이었는데, 형태와 구성이 매우 아름다운 담장이다.

의의와 평가

조선 중기 전학후묘(前學後廟)의 전형적 배치형식과 강당, 사당의 공포 양식 및 담장 구성수법 등에서 건축적 특성을 보여준다.

■ 김굉필은 누구?

개설

본관은 서흥(瑞興). 자는 대유(大猷), 호는 사옹(簑翁)·한훤당(寒暄堂). 예조참의 김중곤(金中坤)의 증손으로, 할아버지는 의영고사(義盈庫使) 김소형(金小亨)이고, 아버지는 충좌위사용(忠佐衛司勇) 김뉴(金紐)이며, 어머니는 청주 한씨(淸州韓氏)로 중추부사(中樞副使) 한승순(韓承舜)의 딸이다. 김종직(金宗直)의 문인이다. 『소학(小學)』에 심취해 ‘소학동자(小學童子)’로 불리었다.

접기/펼치기

생애 및 활동사항

선조는 서흥의 토성(土姓)으로서 고려 후기에 사족(士族)으로 성장했는데, 증조부인 김사곤(金士坤)이 수령과 청환(淸宦)을 역임하다가 아내의 고향인 경상도 현풍현에 이주하면서 그곳을 주근거지로 삼게 되었다.

할아버지인 의영고사 김소형이 개국공신 조반(趙胖)의 사위가 되면서 한양에도 연고를 가지게 되어, 할아버지 이래 살아오던 한성부 정릉동에서 태어났다.

어려서는 호방하고 거리낌이 없어, 저자 거리를 돌아다니면서 사람들을 매로 치는 일이 많아 김굉필을 보면 모두 피했다고 한다. 그러나 성장하면서 분발해 점차 학문에 힘쓰게 되었다.

근기 지방의 성남(城南)·미원(迷原) 등지에도 상당한 경제적 기반을 가지고 있었던 것으로 짐작되나, 주로 영남 지방의 현풍 및 합천의 야로(冶爐: 처가), 성주의 가천(伽川: 처외가) 등지를 내왕하면서 사류(士類)들과 사귀고 학문을 닦았다.

이 때 김종직(金宗直)의 문하에 들어가 『소학(小學)』을 배웠다. 이를 계기로 『소학』에 심취해 스스로를 ‘소학동자’라 일컬었고, 이에서 받은 감명을 "글을 읽어도 아직 천기를 알지 못했더니, 소학 속에서 지난날의 잘못을 깨달았네. 이제부터는 마음을 다해 자식 구실을 하려 하노니, 어찌 구구히 가볍고 따스한 가죽 옷과 살찐 말을 부러워하리오."라고 술회했다고 한다.

이후 평생토록 『소학』을 독신(篤信)하고 모든 처신을 그것에 따라 행해 『소학』의 화신이라는 평을 들었으며, 나이 삼십에 이르러서야 다른 책을 접했고 육경(六經)을 섭렵하였다.

1480년(성종 11) 생원시에 합격해 성균관에 입학하였다. 이때에 장문의 상소를 올려 원각사(圓覺寺) 승려의 불법을 다스릴 것을 포함한 척불과 유학의 진흥에 관한 견해를 피력하기도 하였다.

1494년 경상도관찰사 이극균(李克均)이 이학(理學)에 밝고 지조가 굳다는 명목의 유일지사(遺逸之士)로 천거해 남부참봉에 제수되면서 관직 생활을 시작하였다. 이어서 전생서참봉·북부주부 등을 거쳐, 1496년 군자감주부에 제수되었으며, 곧 사헌부감찰을 거쳐 이듬해에는 형조좌랑이 되었다.

1498년 무오사화가 일어나자, 김종직의 문도로서 붕당을 만들었다는 죄목으로 장(杖) 80대와 원방부처(遠方付處)의 형을 받고 평안도 희천에 유배되었다가 2년 뒤 순천에 이배되었다.

유배지에서도 학문 연구와 후진 교육에 힘써, 희천에서는 조광조(趙光祖)에게 학문을 전수해 우리 나라 유학사의 정맥을 잇는 계기를 마련하였다. 1504년 갑자사화가 일어나자 무오 당인이라는 죄목으로 극형에 처해졌다.

중종반정 뒤 연산군 때에 피화한 인물들의 신원이 이루어면서 도승지에 추증되었고, 자손은 관직에 등용되는 혜택을 받게 되었다.

그 뒤 사림파의 개혁 정치가 추진되면서 성리학의 기반 구축과 인재 양성에 끼친 업적이 재평가되어 김굉필의 존재는 크게 부각되었다. 이는 조광조를 비롯한 제자들의 정치적 성장에 힘입은 바가 컸다.

그 결과 1517년(중종 12) 정광필(鄭光弼)·신용개(申用漑)·김전(金詮) 등에 의해 학문적 업적과 무고하게 피화되었음이 역설되어 다시 우의정에 추증되었고, 도학(道學)을 강론하던 곳에 사우를 세워 제사를 지내게 되었다.

그러나 1519년 기묘사화가 일어나 김굉필의 문인들이 피화되면서 남곤(南袞)을 비롯한 반대 세력에 의해 김굉필에게 내려진 증직 및 각종 은전에 대한 수정론이 대두되었다. 당시의 이 같은 정치적 분위기의 변화에도 불구하고, 그 뒤 김굉필을 받드는 성균관 유생들의 문묘종사(文廟從祀) 건의가 계속되었다.

그리하여 1575년(선조 8) 시호가 내려졌으며, 1610년(광해군 2) 대간과 성균관 및 각 도 유생들의 지속적인 상소에 의해 정여창(鄭汝昌)·조광조·이언적(李彦迪)·이황(李滉) 등과 함께 오현(五賢)으로 문묘에 종사되었다.

학문적으로는 정몽주(鄭夢周)·길재(吉再)·김숙자(金叔滋)·김종직으로 이어지는 우리 나라 유학사의 정통을 계승하였다. 그러나 김종직을 사사(師事)한 기간이 짧아 스승의 후광보다는 자신의 학문적 성과와 교육적 공적이 더 크게 평가되는 경향이 있다.

사우(師友)들 가운데에는 사장(詞章)에 치중한 인물이 많았으나, 정여창과 함께 경학(經學)에 치중하였다. 이러한 학문적 성향으로 인해 ‘치인(治人)’보다는 ‘수기(修己)’에의 편향성을 지니게 되었다. 또한 현실에 대응하는 의식에서도 그러한 성격이 잘 나타나, 현실 상황에 적극적, 능동적으로 대응하려는 자세는 엿보이지 않았다.

이로 인해 20여 인에 달하는 문인들은 두 차례 사화의 소용돌이 속에서도 크게 타격을 받지는 않았다. 나아가 유배지 교육 활동을 통해 더욱 보강되어 후일 개혁 정치를 주도한 기호계(畿湖系) 사림파의 주축을 형성하게 되었다.

『소학』에 입각한 처신(處身), 복상(服喪)·솔가(率家) 자세는 당시 사대부들의 귀감이 되었으며, ‘한훤당의 가범(家範)’으로 숭상되었다. 후학으로는 조광조(趙光祖)·이장곤(李長坤)·김정국(金正國)·이장길(李長吉)·이적(李勣)·최충성(崔忠誠)·박한공(朴漢恭)·윤신(尹信) 등이 있다.

아산의 인산서원(仁山書院), 서흥의 화곡서원(花谷書院), 희천의 상현서원(象賢書院), 순천의 옥천서원(玉川書院), 현풍의 도동서원(道東書院) 등에 제향되었다. 저서로는 『경현록(景賢錄)』·『한훤당집(寒暄堂集)』·『가범(家範)』 등이 있다. 시호는 문경(文敬)이다.

논어14. 어떻게 공부할까? : 도산서원에서 얻는 학습·붕우의 즐거움

14. 어떻게 공부할까? : 도산서원에서 얻는 학습·붕우의 즐거움 ▣ 퇴계 이황 선생과 도산서당 도산서당(陶山書堂)은 퇴계 선생께서 직접 설계하였는데 무척 소박한 모습이다. 이 건물이 지어질

munchon.tistory.com

'한국문화유산의 길' 카테고리의 다른 글

| 마음을 연다는 절 (0) | 2019.01.14 |

|---|---|

| 검이불루ᆞ사이불치 (0) | 2018.11.17 |

| 우리의 산사, 이제 세계의 유산이 되다. (0) | 2018.07.04 |

| 방화수류정과 용연-용머리의 이야기 (0) | 2017.03.26 |

| 한선생의 한양이야기 (0) | 2017.03.12 |