호암미술관을 다녀왔다.

이렇게 많은 겸재 정선의 그림을 볼 수 있다니, 감사히 여기며 찾았다.

날씨도 고왔다. 아내와 함께 벚꽃 나들이, 그리고 명화감상이라니 참 좋은 봄날이다.

특별히 녹색, 분홍색, 빨강색, 노란색, 파란색 등 칼라풀! 겸재의 수묵화보다 채색화가 인상적이다. 뷰티풀!

일층 전시를 보고 이층 올라가는 계단에서 어떤 엄마가 데리고 온 아이에게 말한다.

"일층은 정선의 그림이고, 이제 이층은 겸재의 그림이야."

아이쿠! 이 일을 어쩌나?

하필 포스터에 '겸재ㆍ정선'의 글씨를 똑같은 크기로 위아래에 배치했으니 그럴만도 하겠다. ㅎㅎ.

아닌가? 수준높은 개그였나?

겸재(謙齋), '겸손한 선비'라! 정선의 호가 참 좋다. 선비든 화가든, 정치인이든 연예인이든 제일 덕목이 겸손이다.

그래서 정선을 존경한다.

"누구든지 자신을 높이는 이는 낮아지고, 자신을 낮추는 이는 높아질 것이다.

Whoever exalts himself will be humbled; but whoever humbles himself will be exalted." - 마태오 23.12

■경교명승첩 상권에서

정선(鄭敾, 16761759)은 65세 때인 1740년 말부터 1745년 초까지 양천현령으로 근무하였다. 현령 근무 초기 친구 이병연(李秉淵, 16711751)과 ‘시화환상간(詩畵換相看)’, 즉 이병연은 시를 짓고 정선은 그림을 그려 서로 바꾸어 보기로 약속하였다. 이에 따라 1740년 세밑부터 1741년 동짓달까지 만 1년간 이병연의 서찰과 정선의 그림들을 중심으로 하고, 여기에 그 후에 추가로 그려 보완한 작품들을 합장한 것이 『경교명승첩』이다.

2권 중에 상권에서는

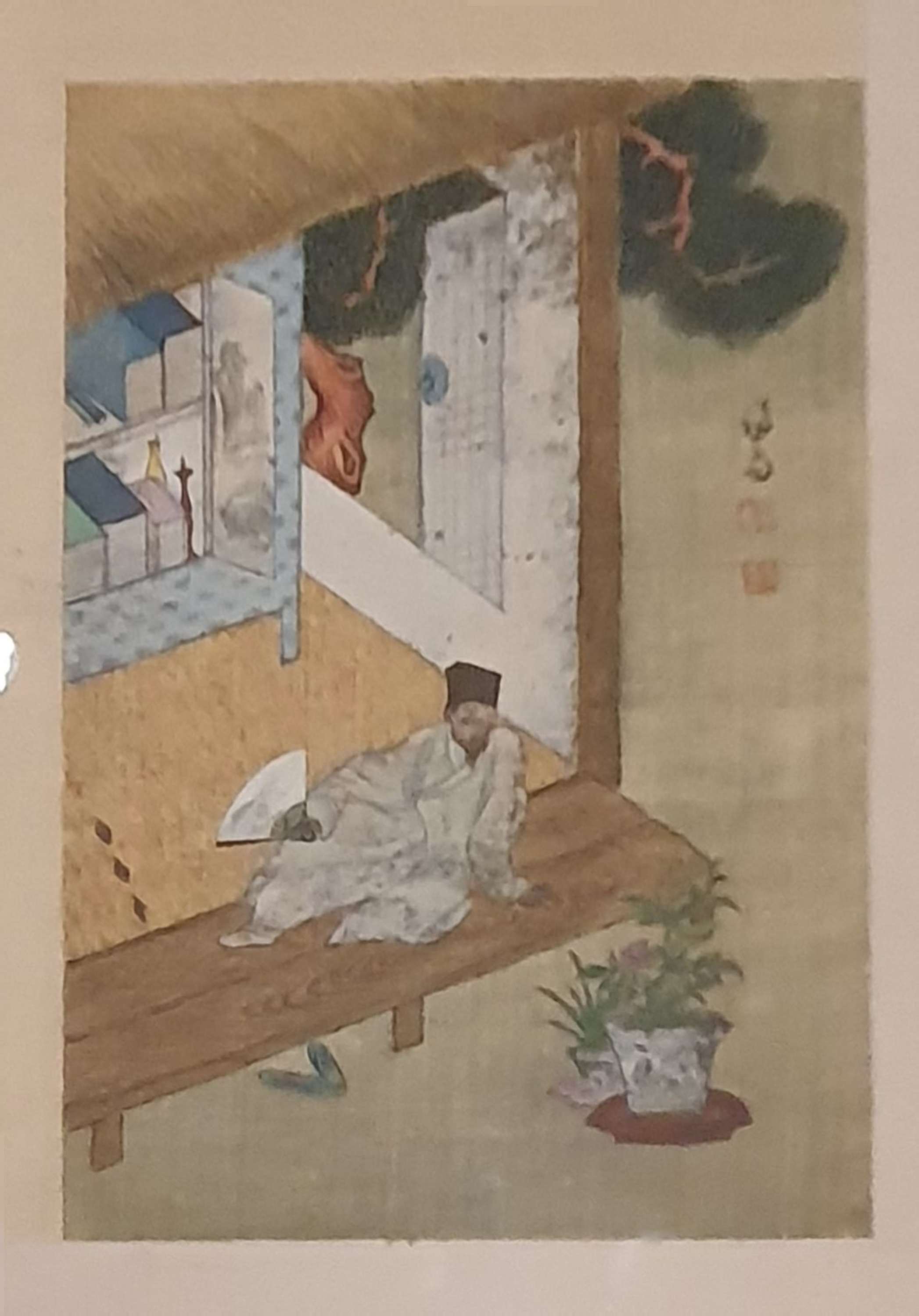

<독서여가도>는 <경교명승첩> 상권 맨 처음에 장첩된 그림이며, 겸재의 자화상으로 추정된다. 사랑방 앞 툇마루 위로 한 선비가 편안히 나앉아 청화백자 화분에 심은 붉은 해당화를 바라보고 있다. 수염은 많지 않고 청수(清秀)한 기품이 감도는 선비는 옥색 중치막을 입고 사방관(四方冠)을 썼으며, 오른손에 쥘부채를 펴든 모습이다. 삿자리가 깔린 방 안에는 서책이 질질(帙帙)이 쌓인 책장이 있어서 겸재가 학문하는 선비임을 말해 준다. 책장 문에 장식된 그림, 쥘부채에 그려진 그림이 모두 겸재의 그림으로 이 방이 겸재의 서재임을 알 수 있다. 겸재는 초상화나 인물화 그리는 것을 꺼렸는데, 평생의 친구인 이병연에게만은 예외로 초상화를 직접 그려주기도 했다. 이 작품도 양천현령으로 부임한 겸재에게 사천이 요청한 그림이 아닌가 추정해 본다.

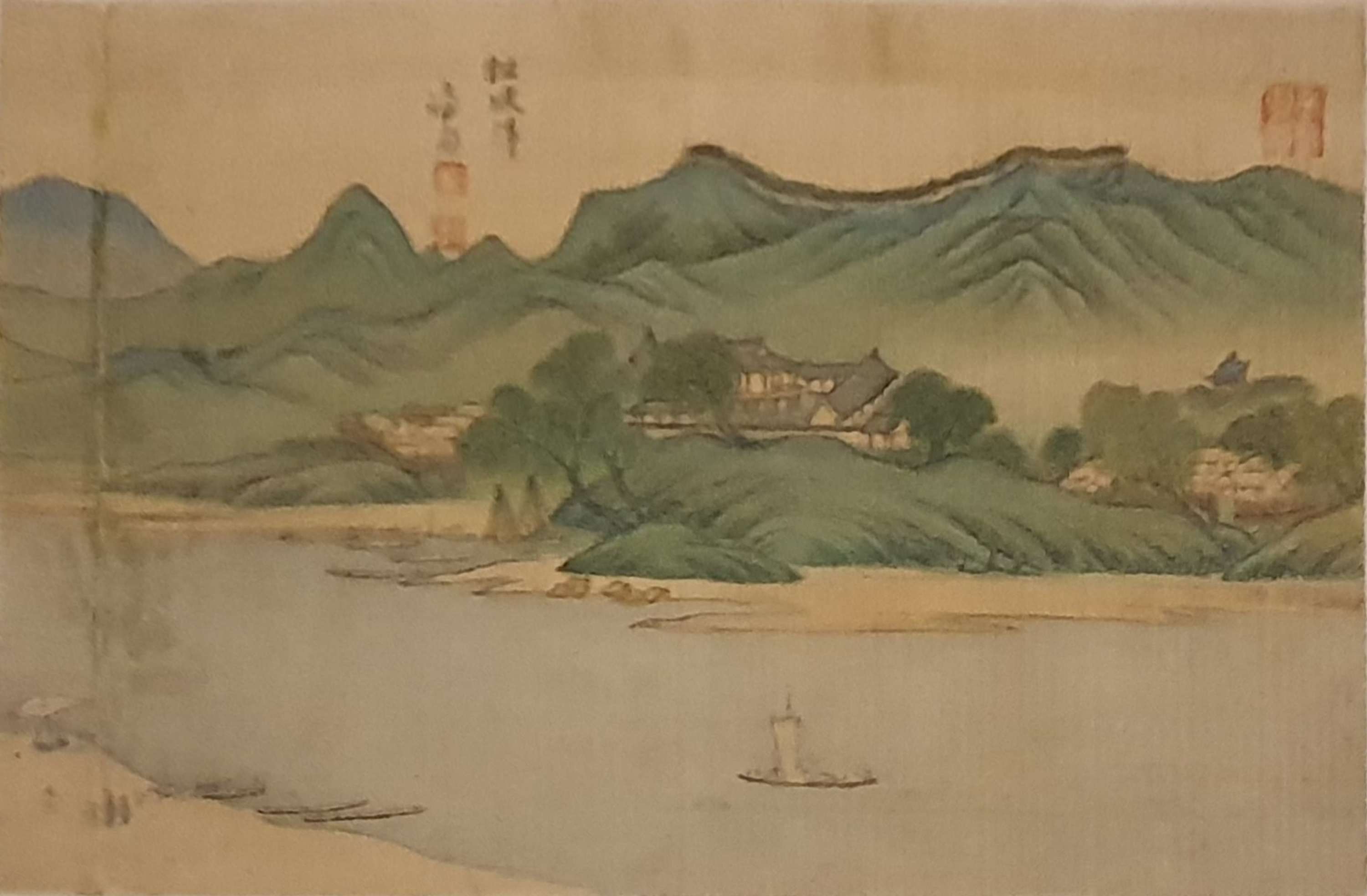

《경교명승첩> 상권은 한강변의 진경산수화로 꾸며져 있는데, 그 첫 그림이 현재 광주시 수청리의 큰청탄[大青灘] 일대의 경치로 추정되는 <녹운탄(綠雲灘)>이다. '녹운탄'이라는 명칭은 우리말 '높은 여울(높은 탄, 高灘)'을 한자로 아취 있게 바꾼 것이다.

그림의 중심에는 깎아지른 절벽이 있고, 그 너머 산 밑에는 번듯한 기와집들이 들어서 있다. 절벽 위에는 정자가 높이 지어져 있어 이름 있는 사람의 별서(別墅)로 보인다. 이 작품은 채색을 아끼던 조선시대 산수화답지 않게 청록색을 풍부하게 써서 화려한 느낌을 준다. 청록색의 진채(眞彩) 특성상 대담한 용묵법(用墨法)은 자제하고, 청록훈염법(青綠暈染法)을 주로 써 온유하게 나타냄으로써 그림이 전체적으로 섬세하고 부드러운 맛이 난다.

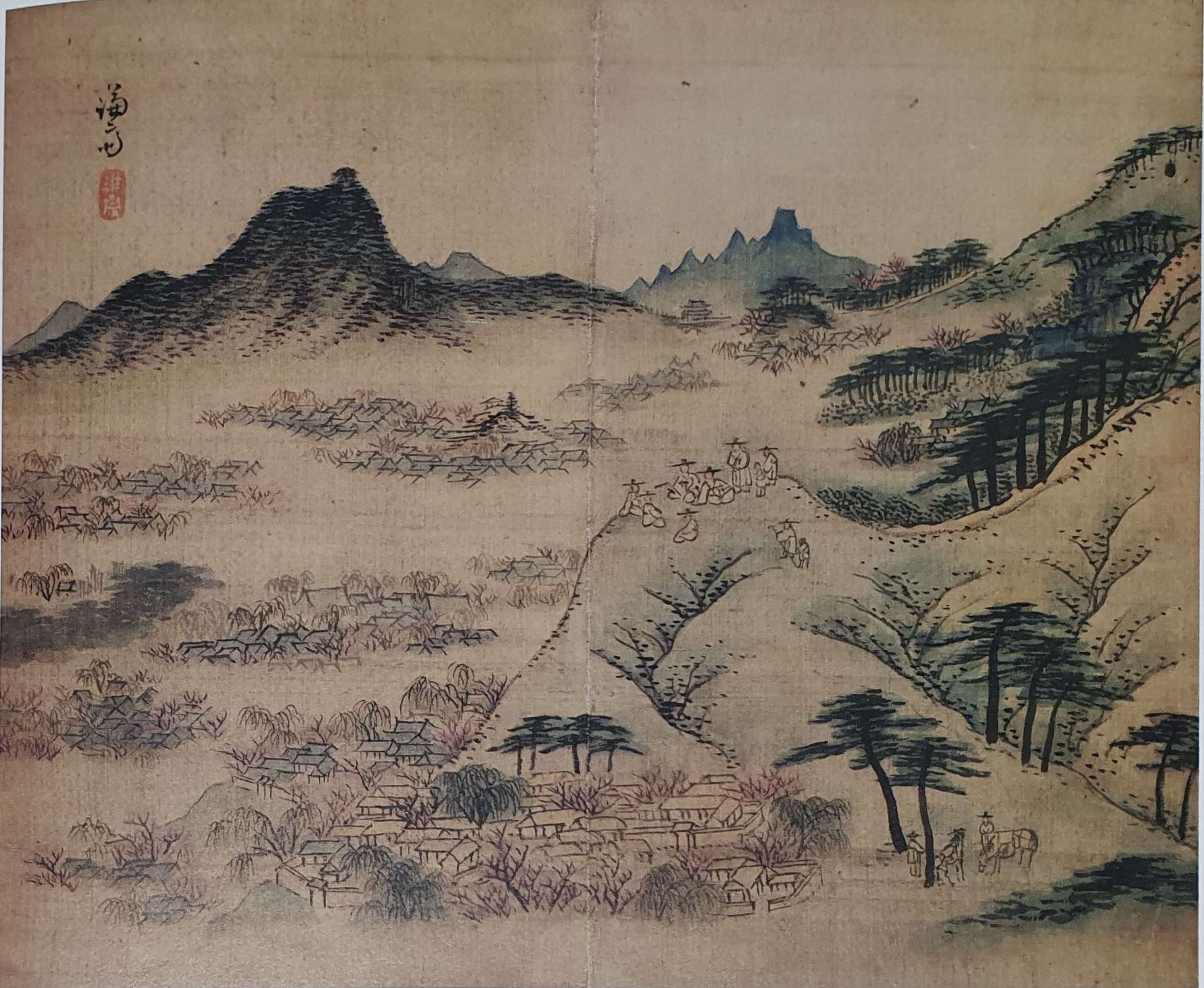

송파진(松坡津)은 현재 서울 송파구 신천동 일대에 있던 나루터다. 병자호란으로 광주부(廣州府)가 남한산성으로 옮겨진 이후 송파나루는 서울과 광주를 잇는 가장 큰 나루였다. 1970년에 송파나루 앞으로 흐르던 한강 본줄기를 매립해 지금의 석촌호수가 만들어지고 송파나루는 그 기능을 잃게 되었다. 그림 중앙에 보이는 여러 채의 큰 기와집은 송파진(松坡鎭)의 진사(鎮舍) 건물과 송파창(松坡倉)으로 추정된다. 송파진은 조선시대 진관체제 하에 경기도 지역을 담당하는 5개의 진 가운데 하나였다.

송파나루에는 진선(津船) 9척이 있었던 것으로 보아 큰 규모의 나루였음을 알 수 있다. 강 양안에 정박해 있는 크고 작은 배와 강 한복판에 떠가는 돛단배 한 척으로 이를 짐작할 수 있다. 주변의 초가집들은 조선 10대 시장 중 하나인 송파시장의 270여 호(戶)에 달했던 객주집을 그린 것이다. 오른쪽 멀리 보이는 청기와 지붕은 삼전도에 건립된 대청황제공덕비(大清皇帝功德碑, 1639년)의 비각이며, 그 뒤 먼 산에 남한산성이 웅장하게 표현되어 있다. 초여름의 싱그러움을 강조하기 위해 산 표면에는 연초록빛, 짙은 녹색을 많이 쓰고 등성이는 군청색으로 밝게 우려서 신록의 아름다움을 표현하였다.

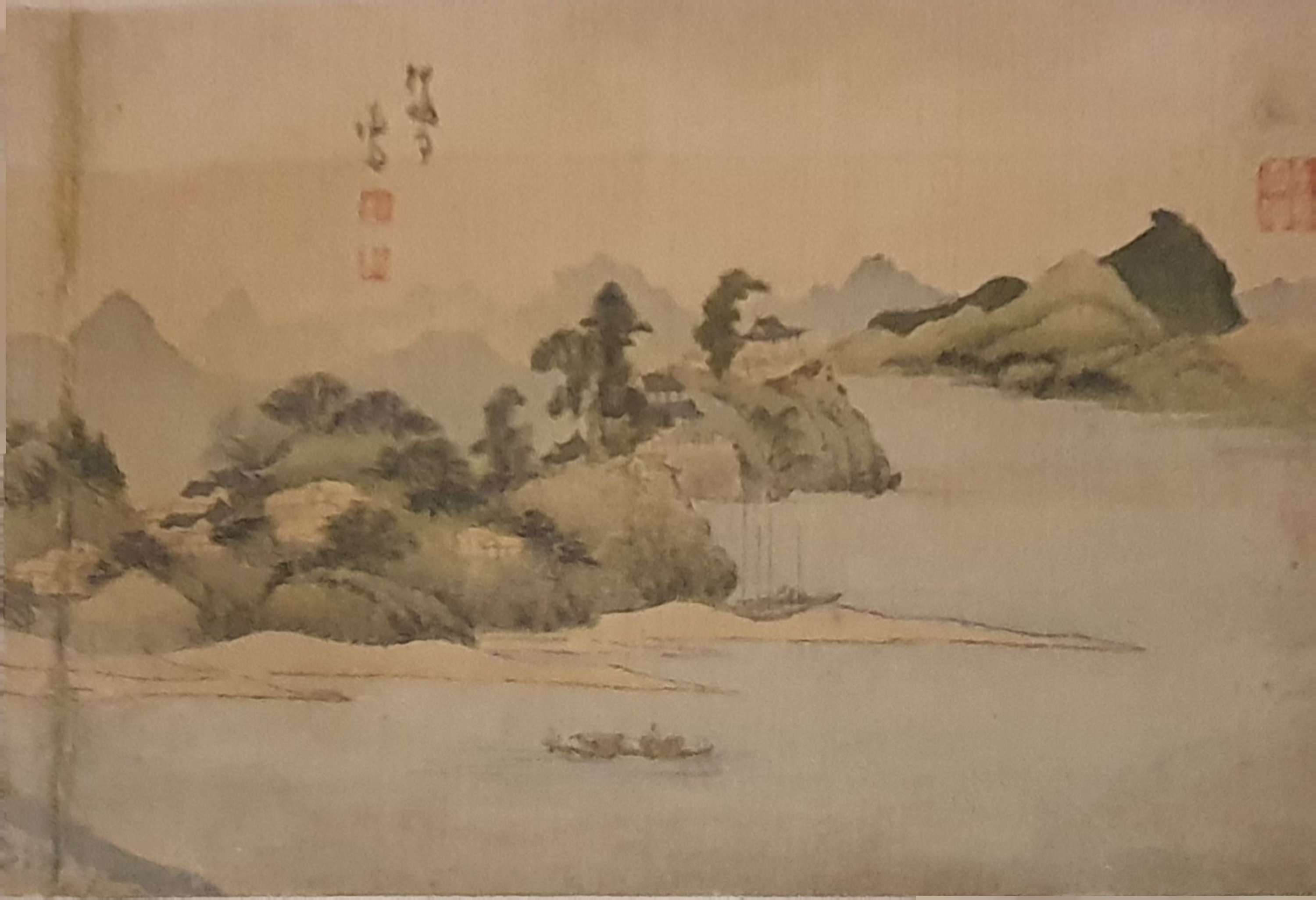

<압구정>은 현대아파트, 한양아파트 등 고층 아파트들이 숲을 이루고 있는 서울 강남구 압구정동 일대의 옛 모습이다.

이 그림에는 강변을 따라 높은 언덕이 줄지어 있고, 주변으로 기와집, 초가집이 곳곳에 그려져 있다. 가장 끝 언덕 위 높이 지어진 큰 기와집이 압구정으로 권신(權臣) 한명회(韓明澮, 1415-1487)가 건립한 정자이다. 압구정 앞 강 건너는 중종(1506-1544) 때부터 독서당(讀書堂: 젊고 총명한 관리에게 휴가를 주어 독서하게 하던 집)을 두었던 두무개이고, 그 뒤로 짙은 녹색으로 그린 산이 남산이다. 남산의 정상에는 큰 소나무가 그려져 있는데, 한국전쟁 때까지도 이 나무가 있었다고 한다. 압구정 주변의 산언덕은 연둣빛으로 칠하고 초록으로 덧칠해 높은 언덕의 그늘을 표현하고, 먼 산들은 군청색을 옅게 칠해 서울 주변의 산들을 그윽하게 그렸다. 다만 남산은 멀리 있지만 짙푸른 소나무 숲을 강조하기 위해 짙은 녹색으로 그려 다른 산들과 구별되게 했다.

ㅡㅡㅡ

■경교명승첩 하권에서

하권에 실린 그림은 인곡유거, 양천현아(陽川縣衙), 시화환상간(詩畵換相看), 홍관미주(虹貫米舟), 행주일도(涬幸洲一棹), 창명낭박(滄溟浪泊), 은암동록(隱岩東麓), 장안연우(長安烟雨), 개화사(開花寺), 사문탈사(寺門脫簑), 척재제시(惕齋題詩), 어초문답(漁樵問答), 고산상매(孤山嘗梅), 장안연월(長安烟月) 등이다.

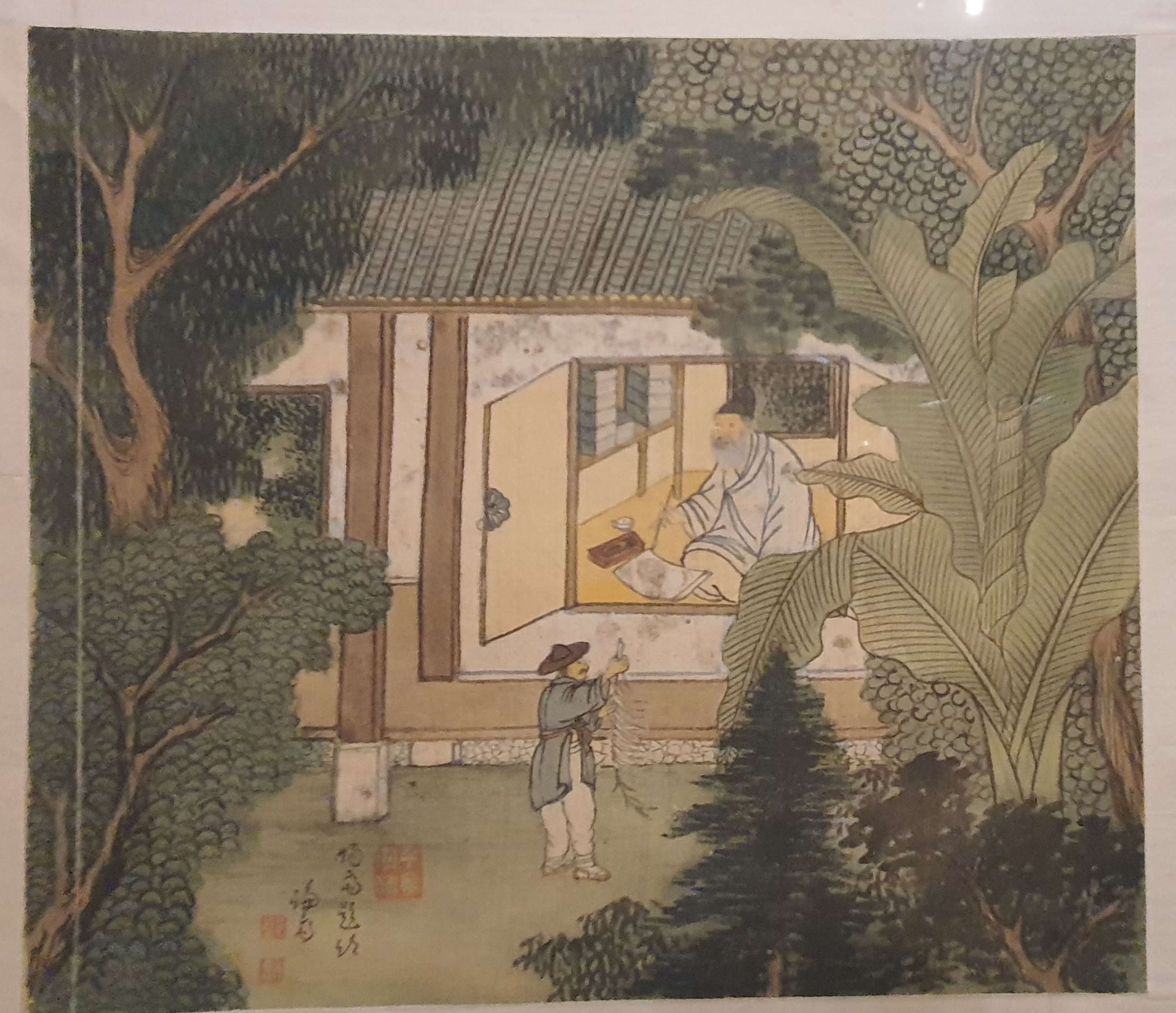

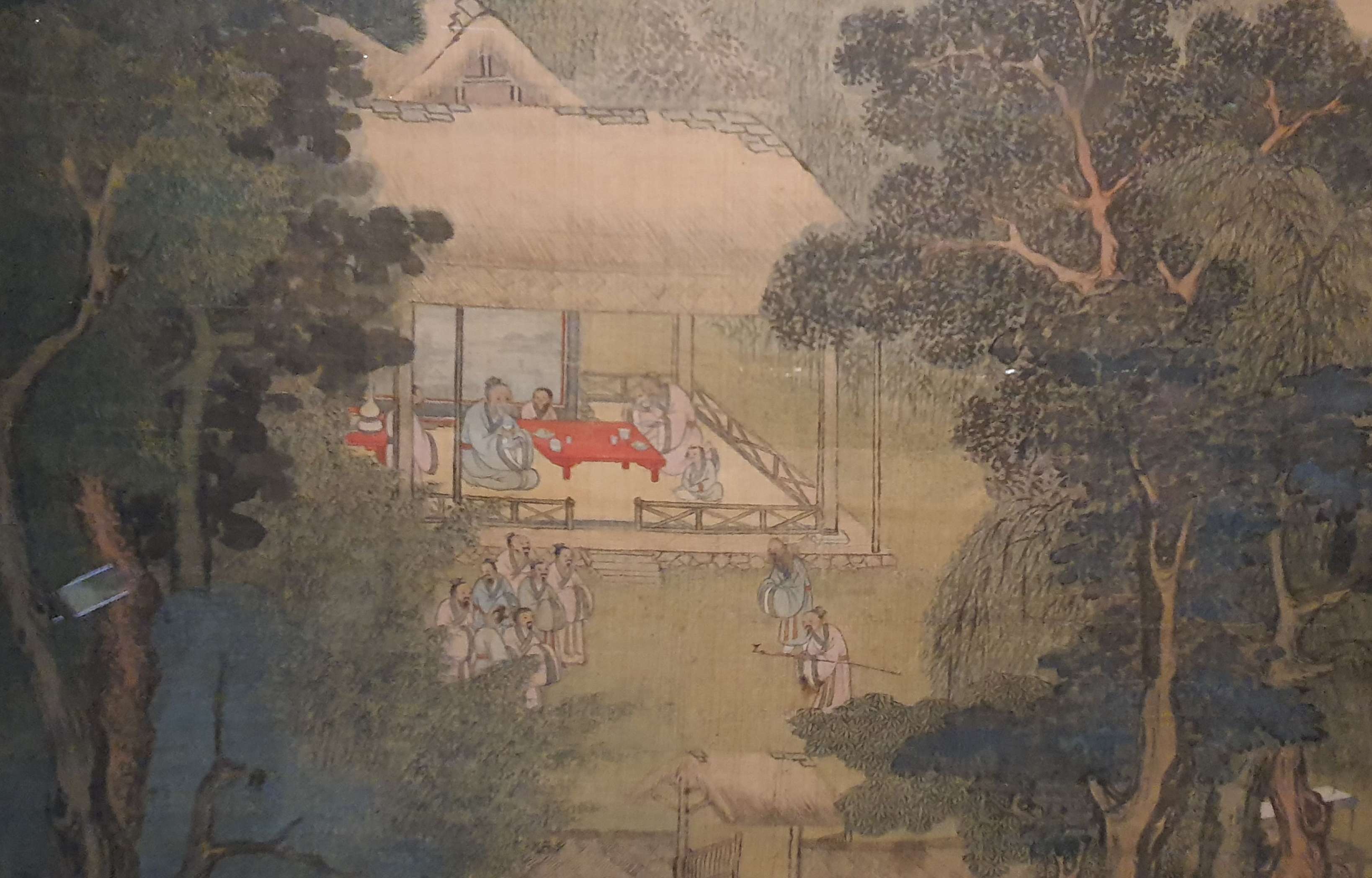

<척재제시>는 '척재'라는 선비가 한강에서 잡힌 웅어(葦魚)를 선물 받고 그에 보답하는 시를 짓는 모습을 그린 작품이다. 파초(芭蕉)와 각종 나무가 마당에 가득 들어차서 초여름의 울창한 녹음을 드리웠는데, 탕건(宕巾)과 중치막의 평상복 차림을 한 초로(初老)의 선비가 문방사우(文房四友)를 벌려 놓고 앉아 있다. 사랑문 밖에는 심부름 온 사람이 마당에 서서 웅어 꿰미를 들어 보이고, 선비는 반가운 얼굴로 붓을 들고 시상(詩想)을 가다듬고 있다. 풍부한 수염과 건장한 풍채로 관후(寬厚)한 장자풍(長者風)이 넘쳐나는 점잖은 선비는 정확히 누구인지 알 수 없으나, 척재라는 호는 겸재의 선배로는 송방조(宋邦祚,1567-1618), 김보택(金普澤, 1672-1717), 후배로는 이존중(李存中, 1703-1761)이 쓴 것으로 알려져 있다. 그림의 주인공이 누구인지 정확하지 않지만 조선 후기 사대부의 주거 환경과 생활 모습을 알 수 있는 소중한 그림이다.

<사문탈사>는 비옷인 도롱이를 쓰고 소 탄 선비가 사찰을 찾아간 모습을 그렸다. 이 그림은 율곡 이이(栗谷 李珥, 1536-1584)가 1578년 겨울 어느 눈 오는 날 소 타고 파주의 우계 성혼(牛溪 成渾, 1535-1598)을 찾아간 옛 이야기를, 사천 이병연이 겸재에게 그려 달라 요청해서 이루어진 작품이다. 다만 친구의 집이 아닌 절을 찾아간 모습으로 바꾸어 그렸을 뿐이다. 몇 백 년이나 묵었을지 모를 노거수(老巨樹)가 절 문 앞에 줄로 늘어서 흰 눈을 이고 있고, 건물 지붕 위에도 눈이 가득 쌓여 있다. 흰빛의 단조로움을 깨뜨리려는 듯 절집의 벽은 온통 분흥빛으로 칠해 놓았다. 절에 도착한 선비를 맞이하는 승려들의 모습에서, 눈 속을 뚫고 찾아온 반가운 손님을 맞는 사찰의 분위기가 유감없이 드러나 있다.

중국의 유학자 소옹(邵雍, 1011-1077)은 『어초문답(漁樵問答)』이라는 책을 지어, 어부(漁夫)와 초부(樵夫)가 문답하는 형식을 빌려 자신의 학설을 피력했다. 이러한 낭만적인 소재는 화제(畵題)로 많은 사랑을 받게 되어, 중국과 우리나라에서 많이 그려졌다. 겸재는 '어초문답'이라는 그림 주제를 나무지게를 받쳐 놓은 나무꾼과 낚싯대, 망태, 삿갓을 벗어 놓은 낚시꾼의 모습으로 그려냈다. 시냇물이 여울져 큰물로 흘러들고, 큰 나무 그늘에 앉아 고담준론(高談峻論)을 펴고 있다. 나무꾼과 낚시꾼의 복색은 중국식이지만, 작대기를 받쳐 놓은 나무지게는 우리의 것이다. 중국의 고사(故事)마저 조선의 모습으로 바꾸어 낸 겸재 특유의 진경식 고사화라고 할 수 있다.

중국 북송(北宋)의 서화가(書畵家) 고산 임포(孤山 林逋, 967-1028)는 매화를 부인, 학을 자식 삼아 살아 매처학자(梅妻鶴子) 라고했는데, <고산상매>는 그 고고(孤高)한 삶의 모습을 그린 작품이다. 겸재는 임포가 학을 놓아주는 방학(放鶴)을 주제로 한<고산방학(孤山放鶴)>을 그리기도 했다. 이 그림은 매화 감상을 주제로 하여, 추운 겨울밤 방향(芳香)을 토해내는 묵은 매화를 임포가 학을 데리고 즐기고 있는 모습으로 그렸다. 속이 빌 정도로 해묵은 둥치에 새 가지마다 흰 매화꽃을 달고 있는고매(古梅)의 품격도 그것이려니와, 고산의 곁을 바짝 따르는 학의 표현은 과연 매처학자란 비유가 어울릴 만하다. 학창의에 복건을 쓰고 긴 지팡이를 짚은 임포의 모습은 조선 선비의 모습이다.

명도춘일明道春日

Cheng Hao on a Spring Day

雲淡風輕近午天

구름 맑고 바람 가벼운 정오가 가까운 때에

傍花隨柳過前川

꽃을 벗 삼고 버들 따라가며 앞 시내를 건너네

時人不識予心樂

사람들은 이내 마음의 즐거움을 모르고서

將謂偸閒學少年

틈만 나면 소년처럼 돌아다닌다 말하리라

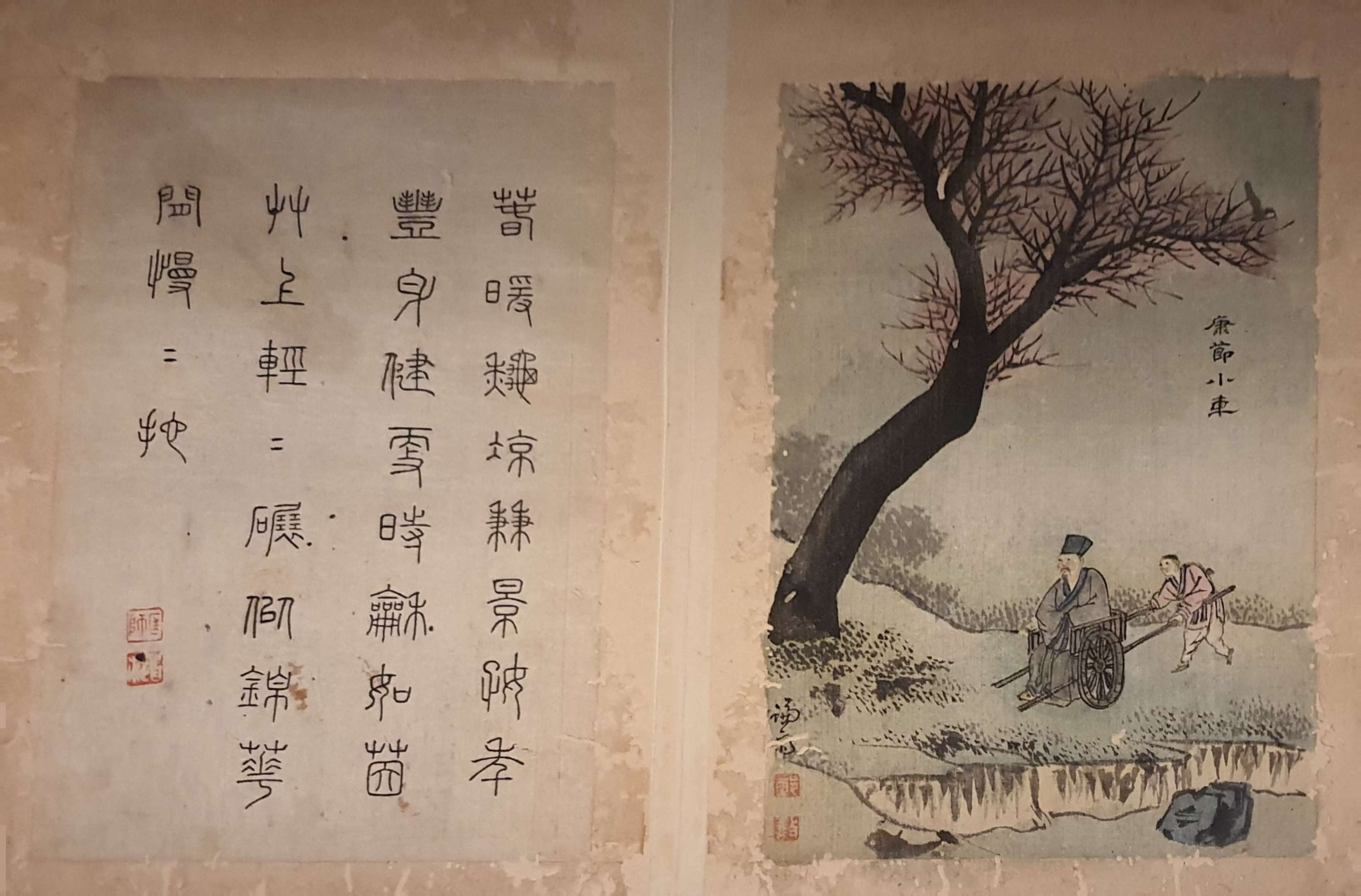

강절소거康節小車

CartShao Yong in a Small

春暖秋涼兼景好

봄은 따스하고 가을은 서늘해 모든 경치가 좋고

年豐身健更時和

농사는 풍년이고 몸도 건강하며 시절도 화창하도다

如茵草上輕輕碾

방석 같은 풀밭 위에선 가볍게 굴리며 가고

似錦花間慢慢扡

비단 같은 꽃 사이에선 느리게 끌고 가네

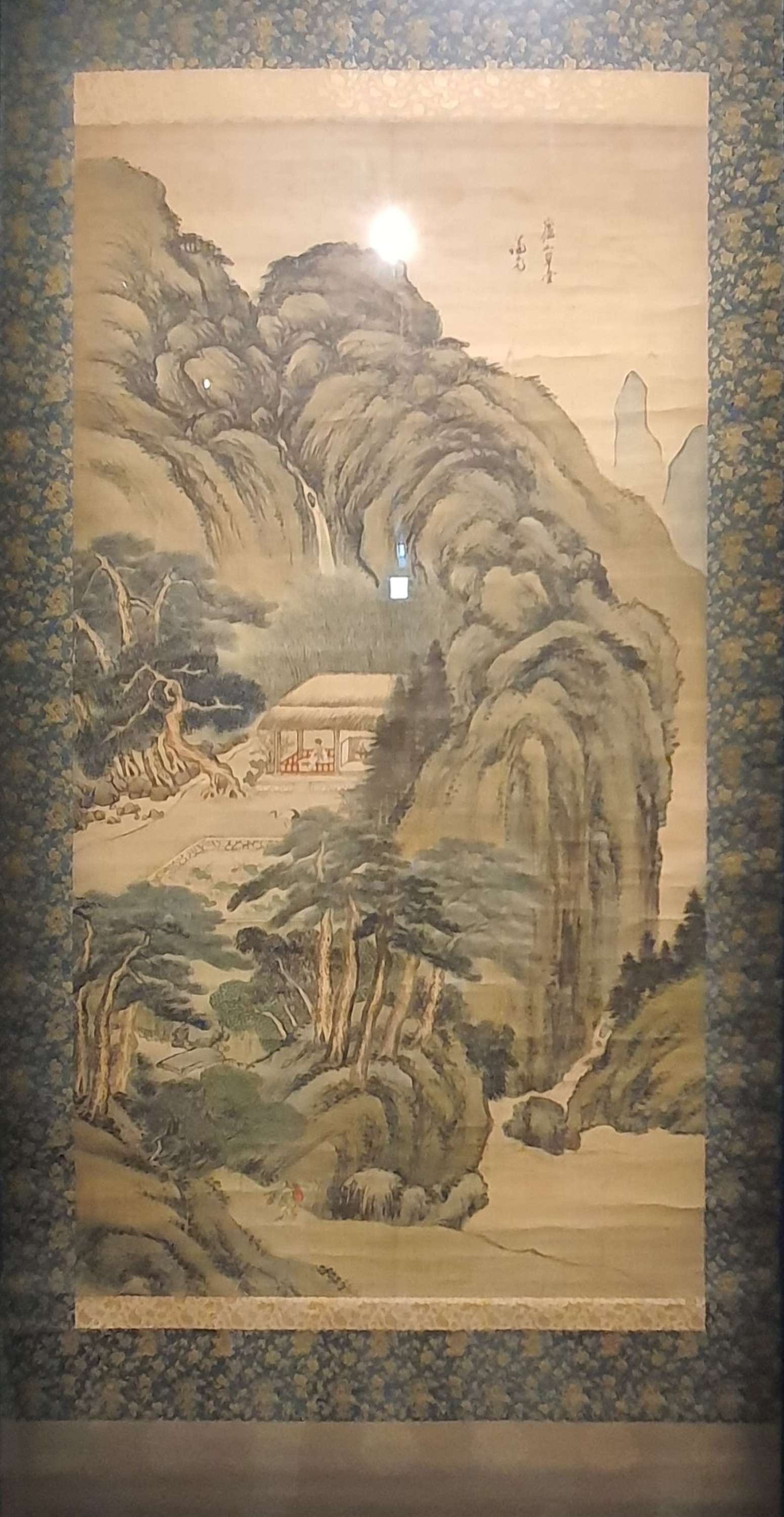

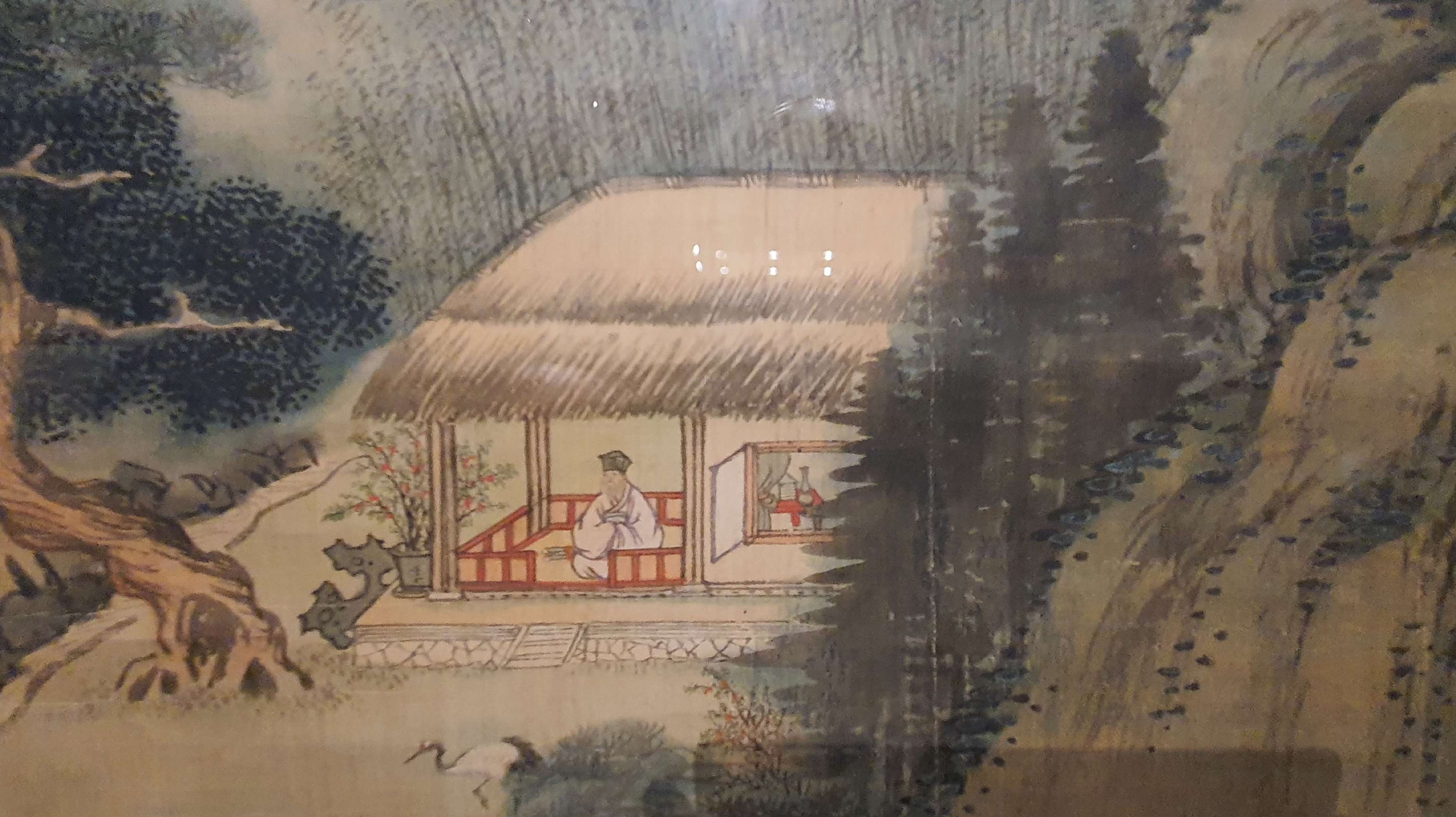

정선, 여산초당, 18세기

廬山草堂, 비단에 채색

125.5x68.7cm

간송미술문화재단보물

여산(廬山)은 중국 장시성(江西省)에 있는 명산으로, 주(周)나라 현자인 광속(匡俗)이 왕의 부름을 피하여 이곳에 초당을 짓고 은거하다가 신선이 되어 올라가고 빈 집만 남았으므로 광려산(匡廬山) 혹은 광산(匡山)·여산(廬山)으로 불리게 되었다 한다. 그러나 이 그림은 광속의 고사가 아닌 당(唐)나라의 시인 백거이(白居易, 772-846)의 여산초당을 그린 것이다. 「여산초당기(廬山草堂記)」에 묘사된 여산초당은 북쪽엔 향로봉(香爐峯), 동쪽엔 폭포가 있으며, 남쪽 네모난 연못(方池)에 백련(白蓮)이 피어있고, 개울 따라 늙은 소나무와 삼나무가 있어 그 키를 알 수 없다 했다. 겸재 정선은 이 글을 읽고 시정과 화흥이 넘쳐 이 그림을그린 듯하다. 초당에 앉은 백거이의 모습은 정선이 자주 그리던 전형적인 조선 사대부의 모습으로 붉은 난간을 두른 초당에 앉아백련이 핀 연못과 벌레 쪼러 거니는 단정학(丹頂鶴)을 바라보고 있다. 초당 뒤편의 대나무, 주변의 소나무와 향나무, 동구의 소나무도 정선의 진경산수화풍으로 그려 놓았다. 혹시나 백거이의 여산초당임을 잊을까 봐 동구 밖의 동자는 중국풍의 멜대를 어깨에 메고 초당으로 오르는 모습으로 그려 놓았다. 둥근 돌이 쌓여 있는 듯 표현하는 반두준(礬頭皴), 와운준(渦雲皴)과 수직 절벽의 필법, 대담하고 짙푸른 수목 등이 정선 특유의 화법이라서, 그가 진경화풍을 확립해 정형산수(定型山水)에 응용하는 단계인 70대 중반 이후의 작품이라 생각된다.

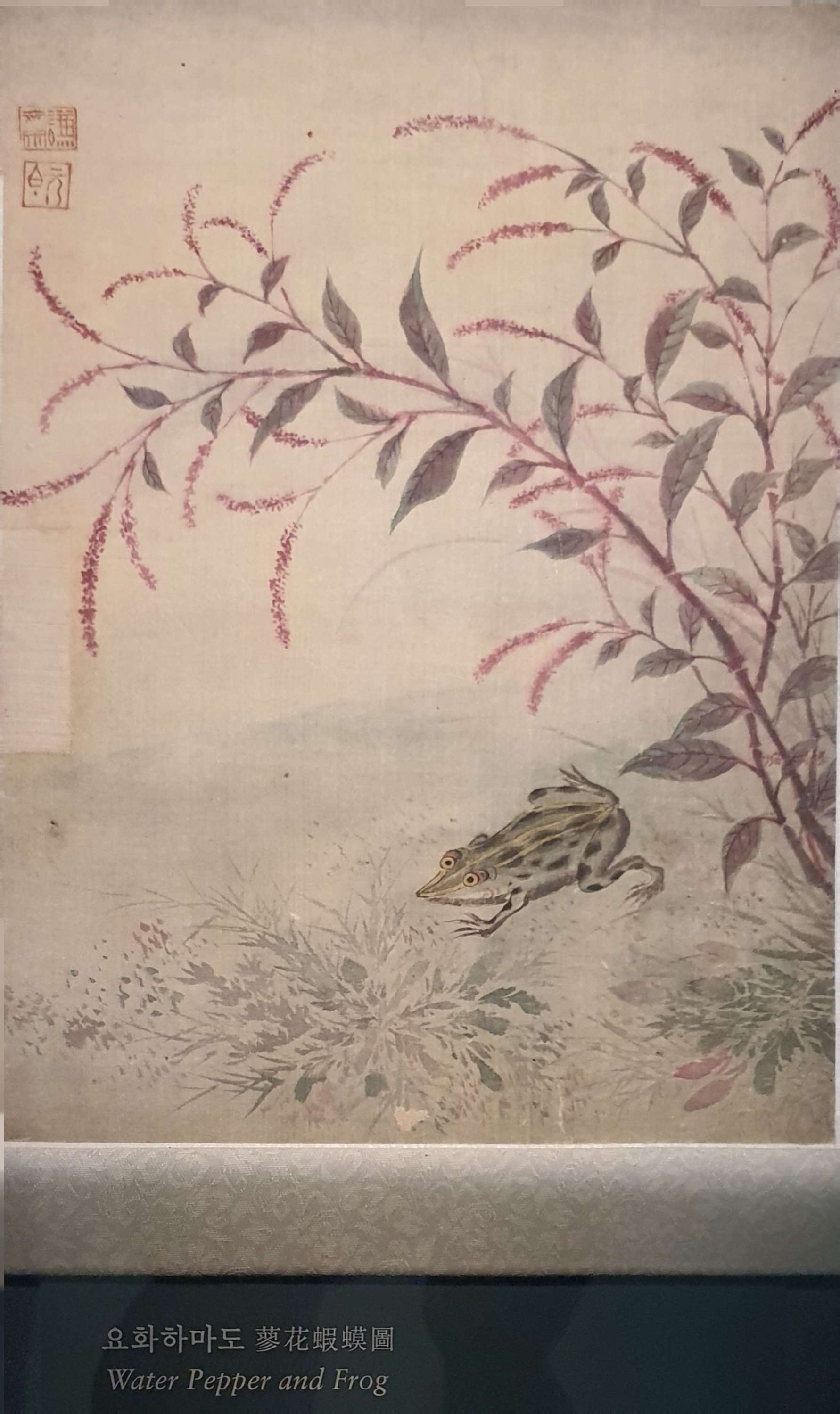

개구리(蝦蟆)는 신분 상승을 뜻하는 행운의 동물로 개구리가 움츠렸다가 멀리 뛰는 모습은 준비가 된 사람의 성공을 기원하는 의미로 그려졌다.

여뀌꽃은 한자로 홍요화(紅蓼花)라 부를 만큼 색이 붉다. 여름부터 가을까지 붉은 색조를 맘껏 뽐낸다. 지나가는 길손이 백의(白衣)를 벗어 짜니 홍요수(紅蓼水)가 주르륵 흐르더라는 과장된 표현이 있을 만큼 여귀는 붉다. 마치 새색시의 연지처럼 붉게 느껴져 가슴 설레기도 한다. 이러한 붉음이 돋보여 홍요는 고금의 시어(詩語)에 자주 등장한다. (김영복, 전통식생활문화연구원)

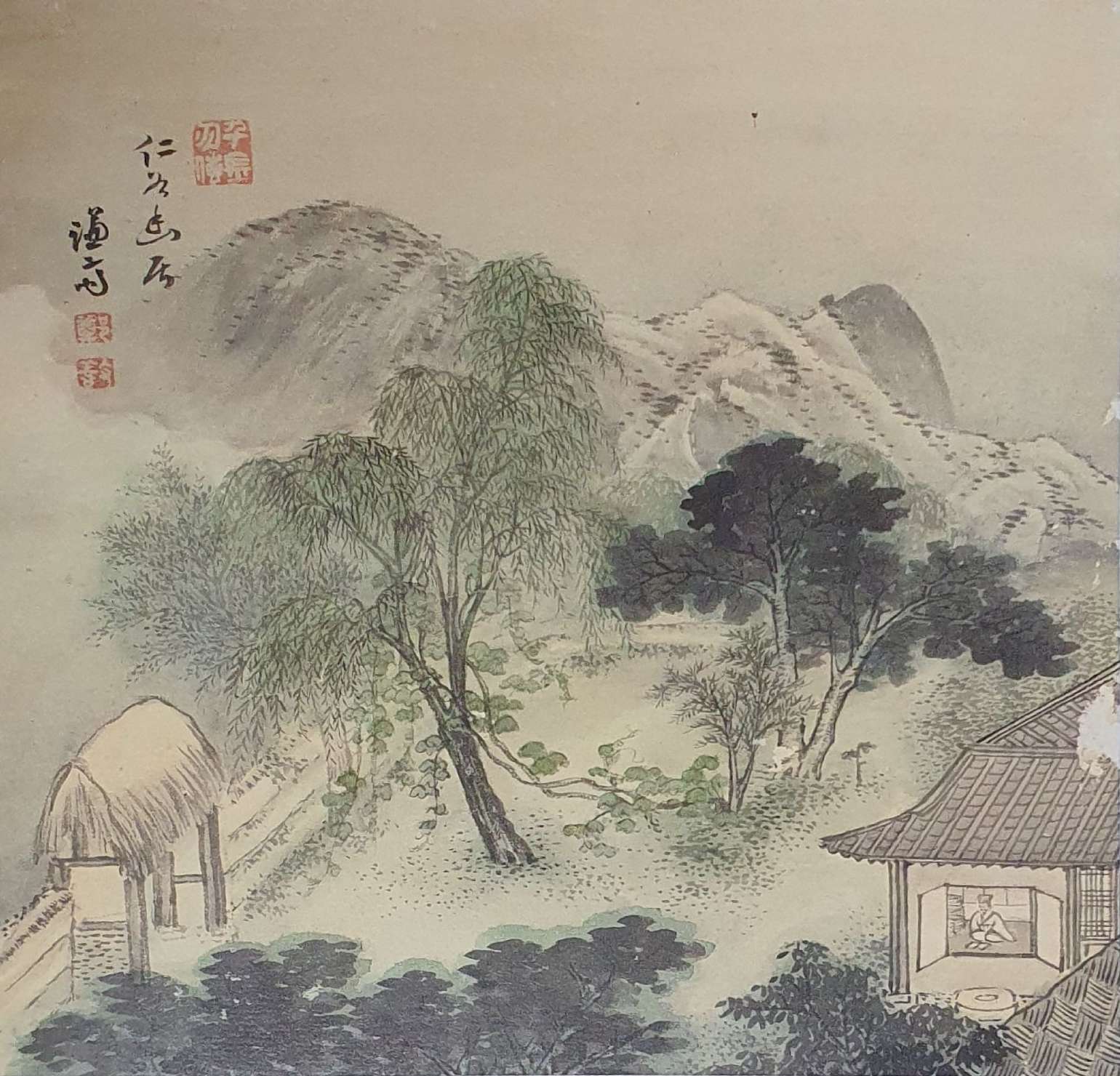

<인곡유거>는 '인왕산 골짜기의 집'이라는 뜻으로 겸재 정선이 살던 인왕산의 집 이름이다. 현재 서울 종로구 옥인동 20번지 부근에 해당하며, 인곡정사(仁谷精舍)라고 부르기도 했다. 겸재는 종로구 청운동 89번지의 유란동(幽蘭洞)에서 태어나 50대까지 살았고 그 이후에 이 인곡정사로 이사해 평생을 지냈다. 꼽패집('ㄱ'자형으로 꺾이는 형태의 집)의 모서리방에 사방관(四方冠)을 쓰고 도포 입은 선비가 서책이 쌓인 곁에서 책을 펴놓고 앉아 있는데, 겸재의 자화상으로 보인다. 이엉을 얹은 토담, 초가지붕의 일각문(一閣門), 큰 버드나무와 오동나무, 버드나무를 타고 오르는 덩굴이 기품 있게 그려져 있다. 겸재는 이런 조촐한 생활 분위기를 꾸며갈 수 있는 개결한 선비였기에, 조선 후기 문화 절정기의 꽃인 진경산수화를 창안하고 완성시킨 것이 아닌가 하는 생각이 든다.

벚꽃 구경은 명화 만큼이나 감동이라...

'음악과 미술' 카테고리의 다른 글

| 겸재 정선, 무지개를 뒤집다. (0) | 2025.04.21 |

|---|---|

| 겸재 정선, 서촌과 인왕산 자락 (0) | 2025.04.18 |

| BAC, 교향악 축제 프리뷰 (1) | 2025.04.10 |

| BAC 멘델스존의 춤 (0) | 2025.04.04 |

| BAC 하이든의 천지창조 (0) | 2025.03.22 |