삼성ㆍ간송문화재단 공동으로

호암미술관서 역대급으로 전시되는 겸재 정선의 그림들.

실경의 단순한 재현을 넘어

확대·축소 등 회화적으로 재구성된 '금강전도' '인왕제색도' 등

진경산수화의 대표작들이 총망라된 겸재 정선 전시회를 다녀왔다.

사월 마지막 주, 서촌마을과 수성동 계곡을 탐방하고 인왕산 숲길을 따라 윤동주 문학관까지 산책할 예정이다.

마침 겸재가 그린 서촌마을의 옥인동 청운동 등 장동과 인왕산의 모습을 모아본다.

■ 인왕제색도(仁王霽色圖)

정선은 조선 후기 진경산수화를 정립시킨 화가로 잘 알려져 있다. 이 작품은 그중에서 가장 대표작으로 평가받는 것으로, 76세에 이르기까지 평생을 쌓아 온 진경산수화의 대가다운 기량을 마음껏 펼쳐 보인 대작이다. 정선은 여름날 소나기가 내린 후 개이기 시작하는 하늘 아래 웅장한 모습을 드러내는 인왕산의 모습을 실감나게 묘사하였다. 물기가 남아 있는 거대한 암벽을 진한 먹으로 중첩시키고 다른 산들은 빠른 필선으로 간략하게 표현하여 인왕산의 육중한 골격을 더욱 두드러지게 하였다.양감이 풍부한 암벽의 처리, 농묵(濃墨)으로 능란하게 처리된 소나무들, 걷히는 비구름 밖으로 돋보이는 굴곡이 심한 산봉우리, 생동하는 전체의 경관 등에서 완숙한 경지에 오른 정선의 필치를 그대로 엿볼 수 있다.

우측 하단에 송림으로 둘러싸인 집은 친구 사천 이병연의 집으로 전해진다. 병약해진 친구의 건강을 기원하며 그렸다고 한다.

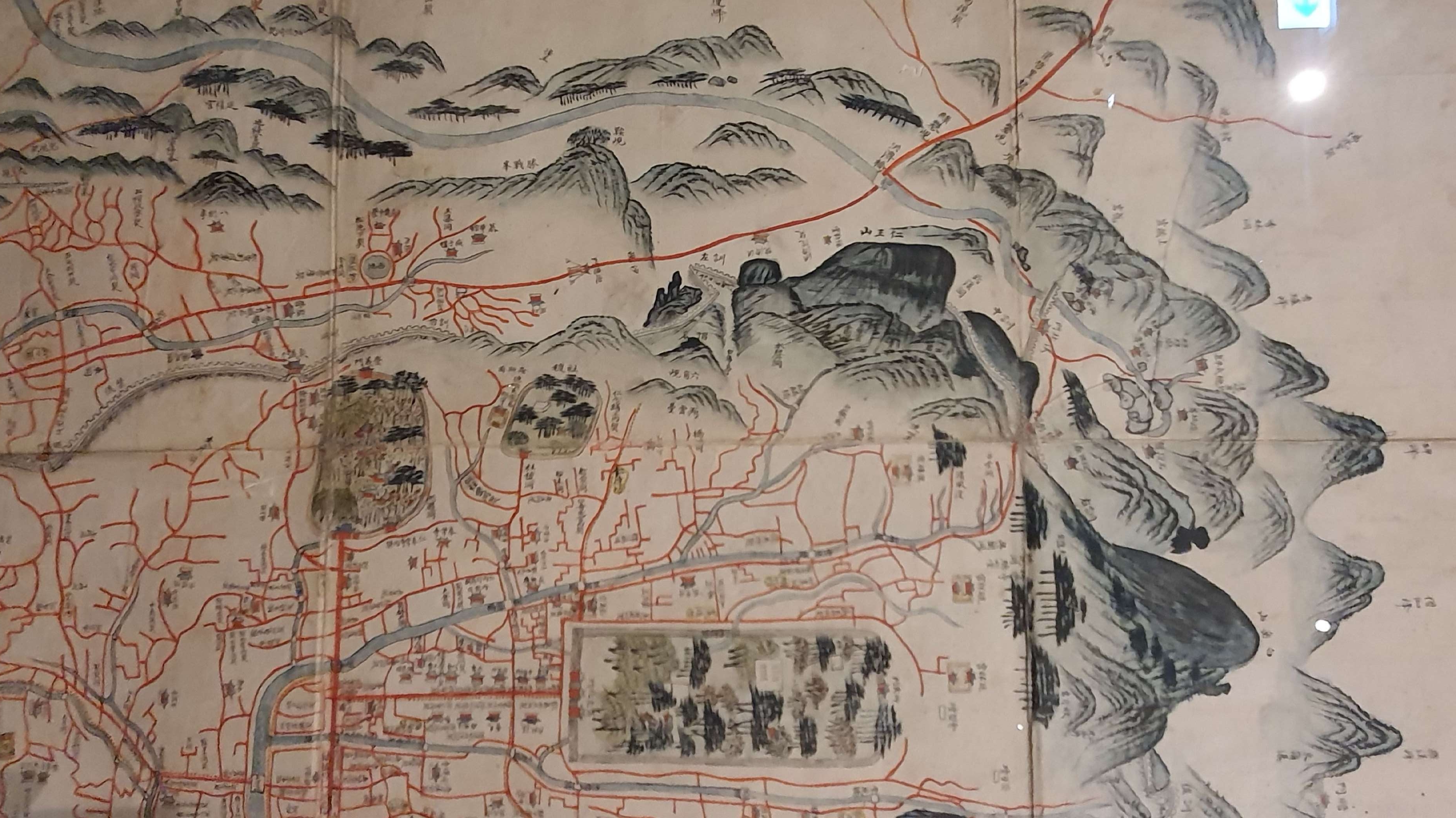

■ 장동팔경

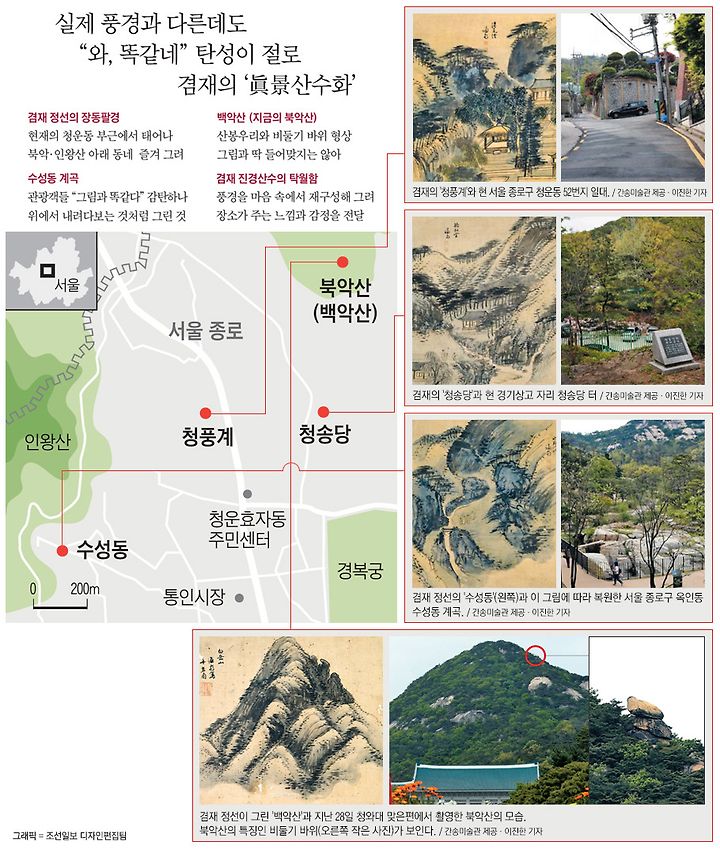

장동(壯洞)은 서울 종로구 청운효자동 일대로 창의문(彰義門) 아랫 동네라고 하여 창의동(彰義洞), 장의동(壯義洞), 장동으로 불리던 곳이다. 장동 일대는 율곡학파(栗谷學派)의 여러 명현이 태어나 살던 곳이며, 정선도 이곳에서 태어나 평생 노닐던 곳이었다. 그러므로 정선은 장동의 모습을 진경산수화로 정립하려는 노력을 게을리하지 않아 장동의 여러 명소를 그림으로 담아내었다. 정선은 두 차례 장동의 주요 경치 8곳을 뽑아 화첩을 제작하였는데, 76세경인 1756년에 제작한 간송미술문화재단소장의 《장동팔경첩》과 80대 초반에 제작한 국립중앙박물관 소장의 《장동팔경첩》이 있다. 두 화첩은 구성상 차이가 있는데 간송미술문화재단 소장 《장동팔경첩》은 <청송당>, <대은암>,<독락정>,<수성동>, <필운대>, <자하동>, <취미대> <청풍계>가 수록되어 있다. 정선이 노년기에도 화법 수련을 게을리하지 않아 점차 추상화되는 과정을 잘 보여 주는 작품이 간송미술문화재단소장의 《장동팔경첩》이다. 이 작품을 65세 때 그린 《경교명승첩》과 비교해 보면, 대담한 구도를 구사하고, 산과 언덕,수목 표현 등이 매우 간결해지는 특징이 있다. 간송미술문화재단 소장의 《장동팔경첩》은 각 폭마다 정선이 직접 쓴 그림의 제목고'겸재'라는 관지가 있으며, '정(鄭)', '선(敾)'이라는 도장이 동일하게 찍혀 있다. 원래 낱장으로 전래되던 작품을 최근에 족자로 장황(裝潢)하였다.

(*장황(裝潢) - 서화 등의 작품을 보호하고 장식하는 기술과 그 형태)

수성동은 서울 종로구 옥인동의 인왕산 계곡으로 골짜기가 깊고 그윽하며, 시내와 바위가 빼어나 여름에 노닐기 좋다는 평이있던 곳이다. 그래서 안평대군(安平大君) 이용(李瑢, 1418-1453)의 비해당(匪懈堂)이 있던 곳이라고 한다. 그림 상단에는인왕산을 상징하는 듯 거대한 바위 암벽을 먹으로 쓸어내려 표현하고, 좌우로 큰 바위들이 듬성듬성 박힌 사이로 물길이 나 있다. 계곡 주변 넓은 터에는 세 명의 노선비와 한 명의 시동이 서 있는데, 평생 인왕산을 오르내리던 정선과 친구들로 보인다. 이들이 방금 건너온 돌다리는 기린교(麒麟橋)이다. 이 수성동은 아파트로 뒤덮여 있었으나 모두 철거되고 복원되었으며,기린교는 제 모습으로 남아 있다. 이제 여름 소나기 지난 뒤 수성동에 가면 이 그림의 흥취를 느낄 수 있다.

(비해당(匪懈堂)-세종대왕이 안평대군에게 내린 당호로, '게을리 하지 않고 임금을 섬기라'는 뜻)

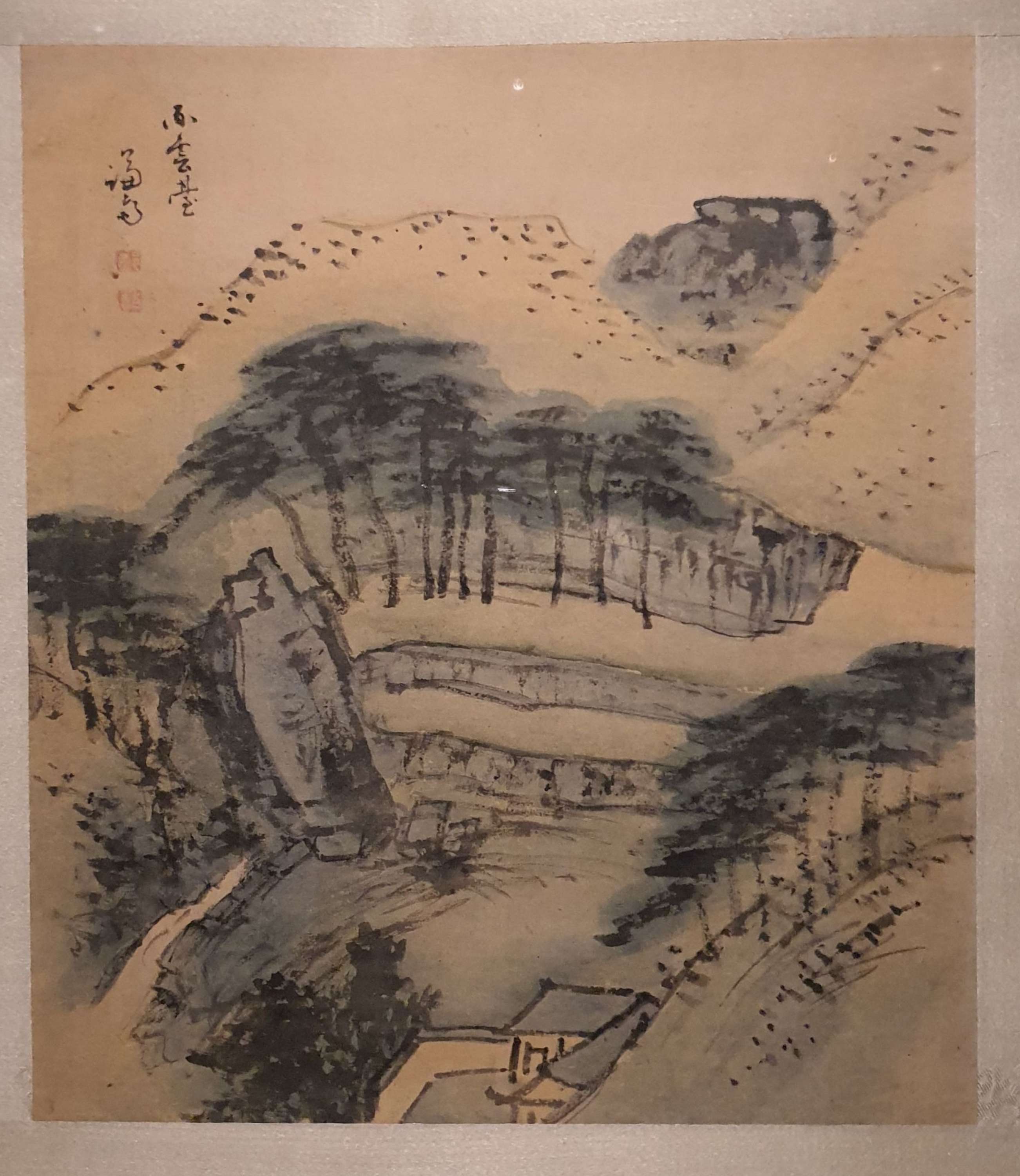

필운대는 서울 종로구 필운동 9번지 일대로 인왕산 남쪽 줄기의 중턱에 가까워 서울 도성 안이 한눈에 조망되던 곳이다. 임진왜란 구국의 영웅들이었던 권율(權慄, 1537-1599) 장군과 그 사위 이항복(李恒福, 1556-1618)도 이 필운대 아래 살면서 평생 필운대 정취에 취해 살았다고 한다. 정선은 뒤편 인왕산 봉우리를 거의 생략해 버리고 낮은 구릉을 태점(苔點)과 흐린 윤곽선으로 간결하게 그렸다. 그 아래 필운대로 추정되는 석벽(石壁)을 분명하게 그리고, 석벽을 노송림(老松林)으로 가렸다. 필운대 아래에는 넓은 공터가 있는데 봄마다 서울 꽃 구경을 이곳에서 했던 모양이다. 이 그림은 물기가 적은 갈필(渴筆)로 바위와 소나무 등을 그려서 습윤(濕潤)하기보다는 까슬한 한여름의 모습이 아닐까라는 느낌이 든다. 필법으로 온습도를 조절하는 대가의 솜씨가 엿보인다.

(*태점(苔點)- 동양화에서 산이나 바위, 나무 등에 난 이끼를 나타내는 작은 점으로 표현하는 기법의 용어)

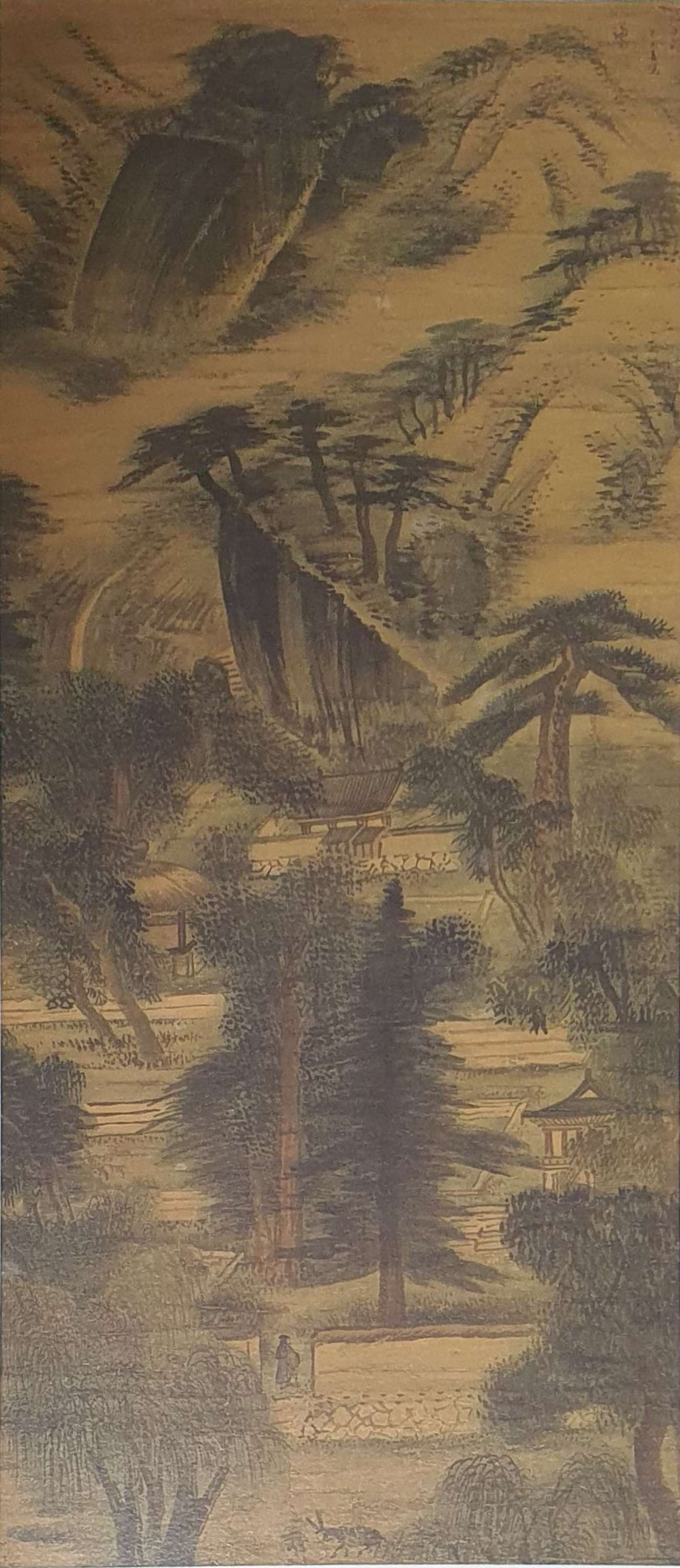

청송당은 '솔바람 소리를 듣는 집'이란 뜻으로 조선 중기의 큰 선비로 이름 나 있던 청송 성수침(聽松 成守琛,1493-1564)의 독서당(讀書堂) 이름이며, 지금의 서울 종로구 청운동 89번지에 있었다. 정선이 살던 시대까지도 청송당은 옛 모습 그대로 잘 보존되고 있었던 듯, 이 그림에는 일자(一字)의 기와집이 울창한 소나무 숲속에 호젓하게 그려져 있다. 청송당 앞의 큰 석벽에는'유란동(幽蘭洞)'이라는 글씨가 있었는데, 정선이 태어나고 평생 살았던 곳이다. 늙은 선비가 시동의 인도를 받으며 유란동 개울을 건너 청송당으로 향하고 있는데, 정선 자신의 모습인 것 같다. 울창한 솔숲과 절벽을 이룬 바위들을 임리(淋漓)한 묵법(墨法)으로 대담하게 그렸으며, 청송당의 조출한 모습과 솔 숲의 그윽한 정취가 고즈넉하게 드러난다.

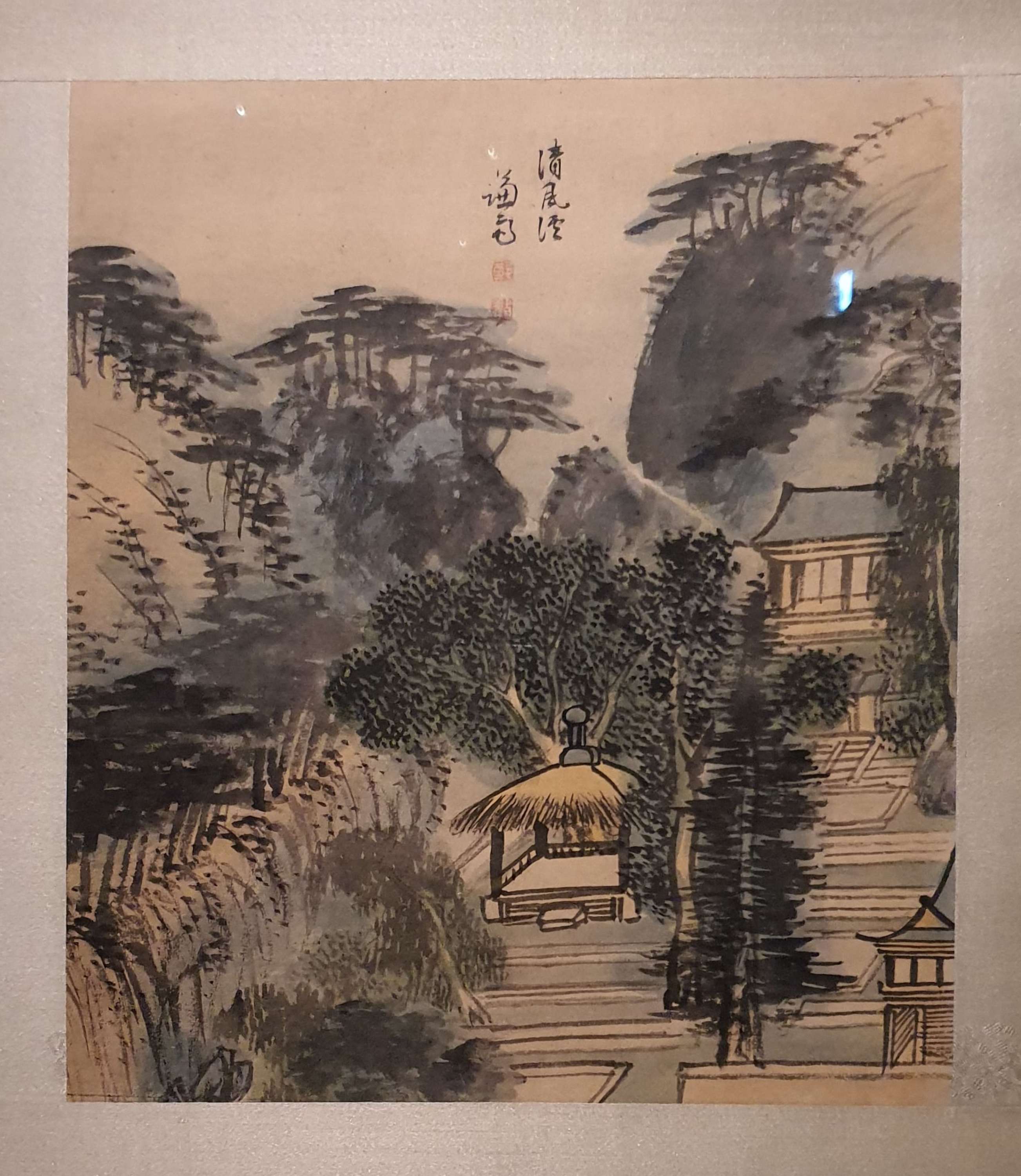

인왕산 동쪽 기슭에 있는 청풍계는 병자호란 때 순국한 김상용이 고조부의 집터에 조성한 별장이다. 이후 장동 김씨 집안이 대대로 거주하는 장소가 되었고 주변 경관이 빼어나 한양의 명소로 자리 잡았다. 정선은 단독 작품 또는 장동팔경(壯洞八景)의한 장면으로 이 곳을 자주 그렸다. 화면 중앙에 수직으로 뻗은 절벽이 청풍대(清風臺)이며, 그 아래 김상용의 초상을 모신 사당인 늠연사(凜然祠)와 띠풀로 지붕을 얹은 태고정(太古亭)이 있다. 근경에 우뚝 솟은 나무들 사이에는 함벽지(涵壁池)가 있고 그 오른쪽에 청풍지각(清風池閣)이 그려져 있다. 청풍대와 인왕산의 절벽은 먹의 농담 차이를 두고 여러 번 붓질을 겹쳐서 크고육중한 모습을 표현하였다. '일(一)'자를 겹쳐서 상록수의 잎과 가지를 표현하는 정선 특유의 기법도 이 그림에서는 대담하게 구사되어 있다. 육중한 바위와 크고 오래된 나무, 그 사이에 자리 잡은 오래된 건물들은 여백 없이 화면을 꽉 채우고 있다.활달하고 시원한 명승지라기보다는 깊숙한 숲속에 자리 잡은 고즈넉한 유적지 같은 느낌을 풍긴다. 청풍계는 김상용의 집안 뿐만 아니라 정선에게도 남다른 의미를 지닌 곳이다. 김상용의 증손자인 김창흡(金昌翕, 1653-1722)은 정선의 스승이었으며, 두 사람의 고조부는 인왕산 일대에서 이웃하고 지내며 친밀한 관계를 유지하였다. 명문가였던 정선의 집안이 어려워졌을 때도 스승과 그의 집안은 지원을 아끼지 않았다. 그런 집안을 상징하는 장소였던 만큼 정선에게 청풍계는 그저 경치 좋은 곳에 그치지 않았던 것이다. 1739년 정선이 64세 되던 해에 그려진 이 작품은 청풍계를 그린 여러 그림 중에서 크기와 중후함, 노련미에서 단연 압도적인 작품이다.

...이제 장동(궁정동·효자동)과 청풍계(청운동), 옥류동(옥인동) 일대에서 대대로 살며 조선을 쥐락펴락하던 장동 김씨는 이름을 잃었다. 청풍계의 아름다운 골짜기에서 서인 노론의 성지 노릇을 했던 김상용의 집도 사라졌다. 송시열이 김상용 집 바위에 새긴 ‘대명일월’도 묻혀버렸다. 오직 ‘백세청풍’ 네 글자만 기적처럼 살아남았다. 백세청풍 네 글자 바로 위로 20세기 후반 기업가 신화를 만든 정주영 현대 회장의 집이 들어섰다. 일제는 상류의 청풍계를 참고해서 도성 안 개천에 ‘청계천’이란 이름을 붙였다. 과연 이 골짜기엔 ‘영원한 맑은 바람’(백세청풍)이 불었던 것일까?

김규원 기자 che@hani.co.kr

https://h21.hani.co.kr/arti/culture/culture/48809.html

[역사 속 공간] ‘청풍계’는 간데없고 ‘백세청풍’ 네 글자만

이제는 사라진 장동 김씨 형제의 옛 집과 살아남은 글씨, 시대에 따라 정치적으로 해석돼온 글자와 공간

h21.hani.co.kr

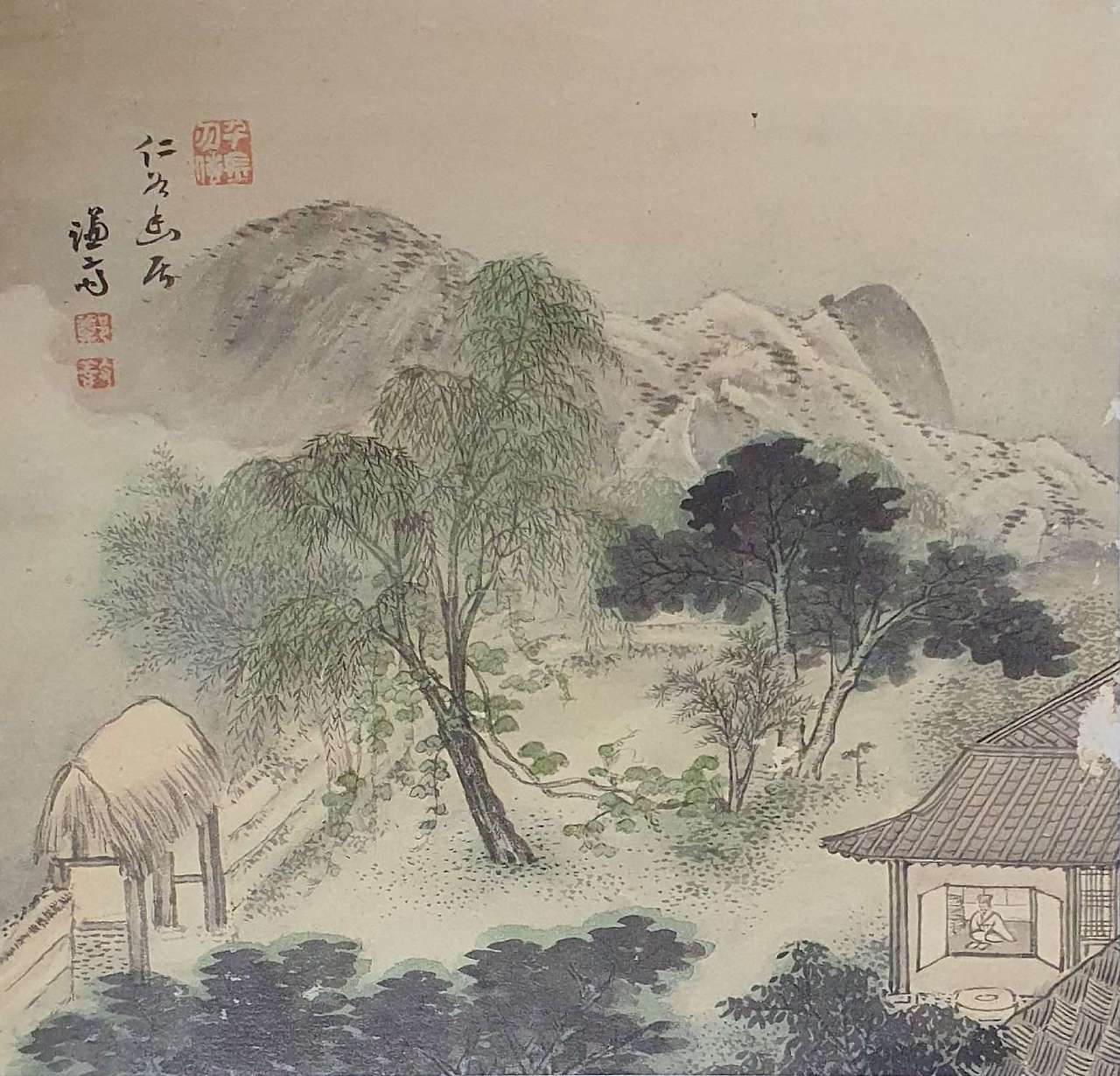

인곡유거(경교명승첩, 보물). 겸재 정선이 살았던 인왕산의 집 이름을 그린 작품이다. 겸재는 종로구 청운동 89번지의 유란동에서 태어나 50대까지 살았고, 그 이후 이 인곡정사로 이사해 평생을 지냈다. ㄱ자 형태로 꺾이는 집의 모서리방에 도포를 입은 선비가 서책이 쌓인 곁에서 책을 펴놓고 앉아 있는데, 겸재의 자화상으로 평생 문인이고 싶었던 그의 바람이 표현된 중요한 예이다. /간송문화미술재단

https://www.donga.com/news/amp/all/20020425/7812250/1

[겸재정선이 본 ´한양진경´③]인곡유거

인곡유거(仁谷幽居)는 겸재가 살던 집의 이름이다. 지금은 아파트만 이름이 있고, 단독주택은 특별한 경우가 아니면 이름

www.donga.com

■ 겸재의 진경산수화와 서촌 현장

'음악과 미술' 카테고리의 다른 글

| BAC, 부천필하모닉 상임지휘자 취임 연주회 (1) | 2025.05.16 |

|---|---|

| 겸재 정선, 무지개를 뒤집다. (0) | 2025.04.21 |

| 겸재 정선, 뷰티풀 채색화 (1) | 2025.04.16 |

| BAC, 교향악 축제 프리뷰 (1) | 2025.04.10 |

| BAC 멘델스존의 춤 (0) | 2025.04.04 |