“무릇 가르침은 어진 사람을 높이는 것에서 비롯된다. 사당을 세워 덕 높은 분을 받들고, 서원을 지어 배움을 도탑게 해야 한다. 진실로 ‘교육’은 난리를 막고 굶주림을 구하는 것보다 급한 일이다”

백운동 서원을 세워 선현을 기리고 유학을 가르치기 시작한 주세붕의 주장이었습니다.

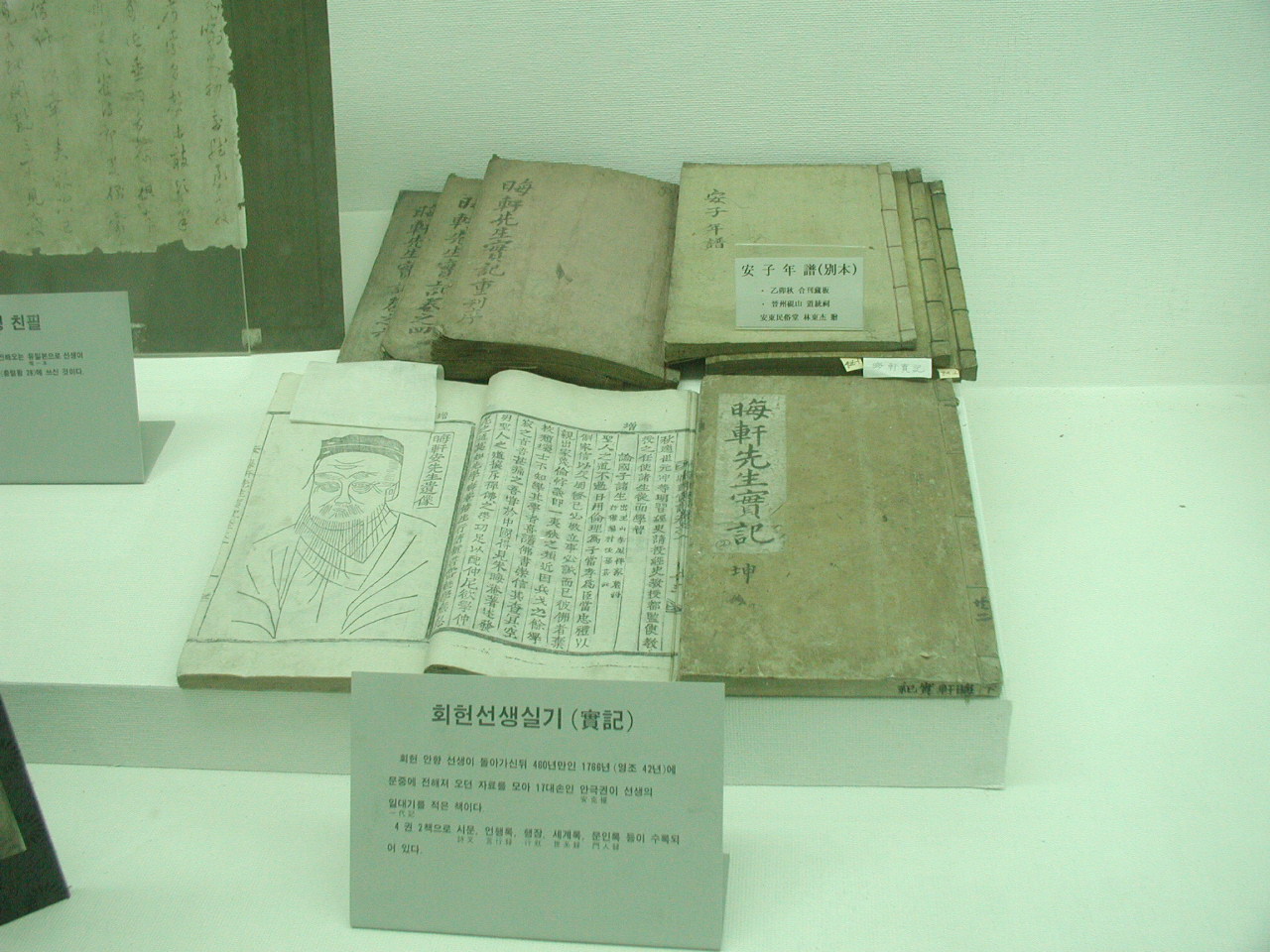

경북 영주에 있는 ‘소수서원(紹修書院)’은 고려 말에 성리학을 처음 들여온 순흥 출신의 성리학자 안향을 기리기 위해, 1543년에 풍기군수 주세붕(1495~1554)이 앞장서 세운 우리나라 첫 서원입니다. 안향(1243~1306)의 위패를 사당에 모시고 나서 사당 동쪽에 ‘백운동서원’을 세워 유학 교육을 시작했습니다. 이후 백운동서원은 이황이 1550년에 명종이 손수 쓴 ‘소수서원’이라는 현판을 받아 이 나라 최초의 사액서원이 되었습니다. 아울러 ‘사서오경’과 ‘성리대전’ 등의 서적들과, 노비도 내렸습니다. 서원의 이름인 ‘소수(紹修, 이을 소, 닦을 수)’는 ‘무너진 유학을 다시 이어서 닦게 하다’라는 뜻입니다. 나라에서 서원의 사회적 기능을 공식적으로 인정한 것입니다. 소수서원에는 모두 네 분의 선현을 모시고 있습니다. 이 땅에 주자학을 도입한 안향, 그리고 그의 후손이자 순흥 안씨의 대표적 학자인 안축과 안보, 또 한분 주세붕입니다.

소수서원에 이르면 짙은 노송군락이 서원 앞에서 기다립니다. 선비들이 그 장엄한 기상을 닮길 바라며 심은 ‘학자수’라는 적송 숲입니다. 동쪽으로 ‘죽계’의 맑은 물이 감싸며 흐르는 수려한 곳에 소수서원이 아늑하게 자리 잡았습니다. 서원 앞에 우뚝 서 있는 ‘당간지주’에서 알 수 있듯, 이곳은 본래 ‘숙수사’라는 절터였다고 합니다.

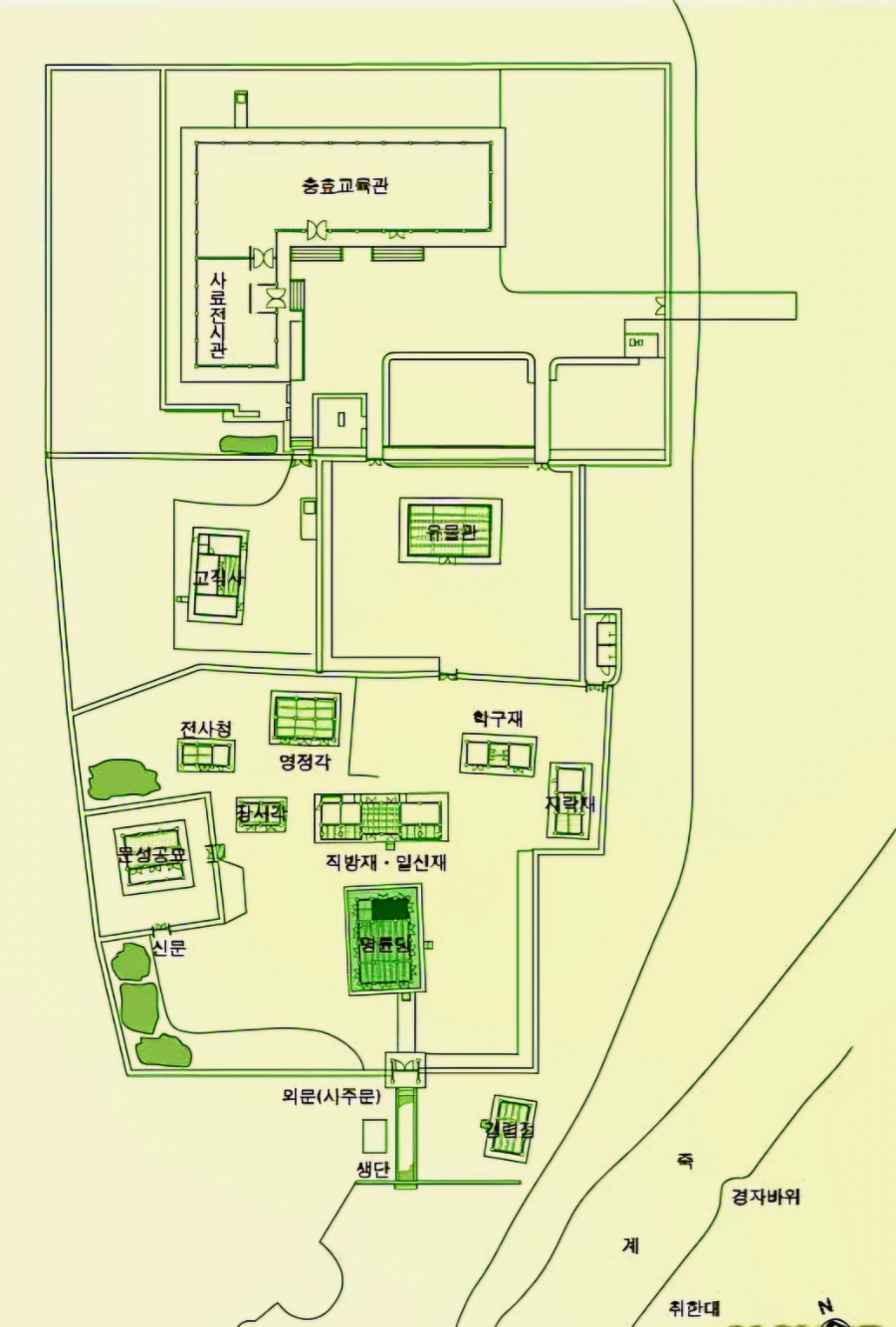

서원의 정문인 ‘지도문’ 동쪽에 유식공간 ‘경렴정’이 있습니다. 서원에 들어서면 강당인 ‘명륜당’이 동쪽을 바라보고 있습니다. 소수서원은 제향, 강학, 유식공간 등을 갖췄지만, 동쪽에 강학공간, 서쪽에 제향공간, '문성공묘'를 두었습니다. 강학공간과 제향공간을 앞뒤로 배치하는 틀에 박힌 서원의 배치 구조와 사뭇 다른 모습을 보입니다. ‘서쪽을 으뜸으로 삼는다’는 우리 전통의 예를 따른 것입니다.

원생들이 기숙하던 동・서재는 명륜당 북쪽에 동서로 ‘일신재’와 ‘직방재’로 이어져 있습니다. 그 동쪽에 ‘지락재’, ‘학구재’가 ‘ㄱ’자 모양으로 배치되어 있습니다. ‘문성공묘’는 명륜당의 서북쪽에 단아한 담장을 두르고 남쪽으로 앉아 있습니다.

<소수서원 구조도>

경상북도 영주시 순흥면 내죽리 소수서원에 있는 조선시대 명종의 친필 현판.

ㅡㅡㅡ

2001년 경상북도 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다. 이 현판은 영주 소수서원에 사액하면서 내린 명종의 친필 현판이다. 소수서원은 1543년(중종 38) 풍기군수 주세붕(周世鵬)이 건립할 때는 그 이름이 백운동서원(白雲洞書院)이었다. 후에 풍기군수로 부임한 이황(李滉)이 1549년(명종 4) 12월 서원의 운영과 유지 발전을 위하여 경상감사 심통원(沈通源)을 통해 서원의 편액 · 토지 · 책과 노비를 하사하도록 청하여 이듬해 4월 명종의 친필 현판을 하사받아 최초의 사액서원이 됨과 동시에 공인된 사학이 되었다. 소수서원이라는 명칭은 당시 대제학 신광한(申光漢)이 왕명을 받고 서원의 명칭을 정할 때, 이미 무너진 교학(敎學)을 다시 이어 닦게 하라는 뜻으로 지은 이름이다. 현판은 검은 바탕에 양각한 글씨에 금칠을 하고 테두리는 화려하게 장식되었다.

접기/펼치기

의의와 평가

우리나라 서원의 효시이고 최초의 사액서원인 소수서원의 현판을 쓴 왕의 친필이 현재까지 남아 있어 매우 귀중한 자료로 활용되고 있다.

죽계지

주세붕이 지은 ‘죽계지’에는 소수서원에서 지켜야 할 규칙인 ‘원규’가 실려 있습니다. 제사를 경건히 모실 것, 어진 이를 받들 것, 사당을 잘 보수할 것, 물자를 아껴 모을 것, 서책을 점검할 것 등을 적어 놓았습니다. 이 원규는 그 뒤에 세운 다른 서원에도 두루 영향을 끼쳤습니다.

1871년(고종 8년) 서원 철폐로 많은 서원이 헐려 사라졌지만, 아직 우리 주위에는 저마다의 유래와 특색을 내세우는 서원이 여기저기 많습니다. 급변하는 사회문화 속에서 우리 ‘서원’이 어떻게 적응하고 미래지향적으로 역할을 할 것인가에 대한 고민이 쌓이고 있습니다. 이 나라의 첫 서원인 ‘소수서원’이 이 시대 서원의 새 모습으로 앞장서길 기대합니다.

~ (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터에서..

'한국문화유산의 길' 카테고리의 다른 글

| 도동서원 비석의 용 (0) | 2025.05.02 |

|---|---|

| 세계문화유산 ㅡ 도동서원 (2) | 2025.04.28 |

| 마음을 연다는 절 (0) | 2019.01.14 |

| 검이불루ᆞ사이불치 (0) | 2018.11.17 |

| 우리의 산사, 이제 세계의 유산이 되다. (0) | 2018.07.04 |